熊野古道紀行

2008年8月2日〜8日

内田 晴男

東日本大震災で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます

前の画面に戻るときはブラウザー(左上)の戻るボタンをクリックして下さい。

今年の夏休みの旅は特別な意味があった。私が還暦を迎えた節目の年だからだ。天命を知るといわれる50歳の時には、夏季休暇を利用して、現在住んでいる埼玉の自宅を夜中に出発し、炎天下の中を実家がある前橋(群馬県)まで約80キロメートルを、途中熱中症で倒れそうになりながらも徒歩帰郷を敢行した。当時は、自分が60歳になったら、家庭菜園で畑を耕すことくらいしか出来ないのではないかと想像していたが、実際その年になってみると、趣味である卓球を2時間以上練習して、疲労困憊する時もあるが、まだまだ体力的には頑張れそうな自分がいるのに気付かされることも案外多いのである。三浦雄一郎さんが70歳を超えて二度もエベレストに登頂していることを考えてみれば、還暦なんぞは洟垂れ小僧の領域なのかもしれない。しかし、さすがに50歳の時のような冒険をする気力は薄らいできている。ただ前期高齢者予備軍としてのメルクマールの年なので、単なる観光だけの旅に終始するのはどうしても避けたかった。したがって今回の旅は、自分の体力の検証も重要なファクターとして内包されていて、それなりの厳しさを持っていなければ意味が無いと考えていた。また、具体的な場所の選定では、未踏の県である和歌山、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄のいずれかであることも重要な要素である。

昨年末の段階では、今年の夏に友人2人との海外旅行の話が出ていて、今年6月の打ち合わせでは、ヴェトナムあたりにしようという段階まで進んでいた。しかし、7月になって一人が家の都合で急に参加できなくなってしまった。久しぶりに3人揃っての旅ができると楽しみにしていていただけに、意気消沈である。もう一人も、それに加え、このところの異常なまでの原油の値上がりで、航空運賃に別途燃油サーチャージ代金が加算される事態になったことへの不快感を露わにして、海外旅行の中止を提案してきたのだ。したがって今年の夏休みの旅は、当然一人で出掛けるつもりでいた。候補として考えていたのは、海抜0メートルからの魅力的な登山ができる利尻島の利尻富士、また縄文杉をはじめとする屋久杉で有名な屋久島、そして熊野大社を巡る熊野古道だった。ただ初めの2つは他人の話では相当ハードであるとの情報と、特に利尻富士は、すでに足を運んだことがある北海道にあるということもあり、屋久島と熊野古道が有力候補だったが、近場で安上がりなのと体力的にも楽そうな熊野古道になるだろうと、夏休みが近づくにつれて漠然と思っていた。決心がついたのは出発予定日の2週間ほど前だった。直前までエンジンのかからない悪い癖が今回も出てしまった。出発予定の10日ほど前に、燃油サーチャージ代金のことで怒っていたo君に、「今年の夏休みは8月3日から9日まで取り熊野古道へ行くことにした」とメールを送ると、「一緒に行こうか」とのオファーが入った。突然の報に一驚を喫した。

それからというものは、慌しく準備を進めなければならなかった。自分だけなら、青春18切符でいつもの「ムーンライトながら」を予約する。もし満席だったら昼間の鈍行に乗ってのんびり行こうといった、行き当たりばったりの方法も取れるが、二人ではそういう訳にもいかない。o君と会って打ち合わせをする時間も無く、メールのやり取りだけでは埒が明かない。そこで何度か電話での相談となった。熊野古道のコースは3つあり、高野山から南下する小辺地、田辺から東に向うポピュラーな中辺地、太平洋岸に沿って進む大辺地である。私は小辺地をと思っていたが、彼は中辺地を考えていた。確かに小辺地コースは1000メートルを越す山中を歩き、3つの峰を踏破しなければならない。私は修験者になりなんと気負っていたのだが、体力的に少なからぬ不安が胸の片隅に潜んでいたのは事実である。山に関しては私より経験豊富で健脚のはずの彼が、「そんなきついコースは無理だよー」と思い掛けない弱音を吐く。私はこの言葉聞いて、ある意味「渡りに船」で彼の提案を受け入れたのである。

すぐにやるべきことは、交通手段の確保である。私は夜行列車を考えていたが、彼は安いから夜行バスにしようと提案してきた。バスは苦手だが安さには敵わない。「じゃ、予約も頼むよ」と彼に頼んだので安心していたら、「ネットでバス会社が見つからないから探して欲しい」とメールが入った。早速トライしてみると、難なく見つかった。ネットに出ていたのは、8月2日 東京駅前を23:30発、和歌山着翌朝9:30で料金は5800円。確かに安い。しかも和歌山にはjrの夜行「ムーンライトながら」で行くよりも早く到着する。出発の1週間前になってやっと往路が具体化した。o君の了解を取ってすぐに予約を入れ、翌日の日曜日に送金に行く。銀行は休みなので、旅行業者が指定した銀行のatmがあるコンビニをネットで探す。やっと見つけたのは、バイクで20分近くも走らなければならない所だった。atmでの送金手続きが終盤に近づいた時、手数料が210円と表示されて驚いた。最近m銀行のa支店から同じ銀行のb支店へ200万円を送金したが、手数料は全く掛からなかった。今回も同一銀行同士なら手数料は不要だと思い、態々遠い所まで足を運んで来たのだ。コンビニだからだめだったのかも知れないと気付いたが後の祭りだ。私一人だけの問題ではないし、早く送金しないとキャンセル扱いされてしまう恐れもあり、中止する訳にもいかない。どうせ手数料を取られるのなら、自宅近くのコンビニで済ませれば良かった。店に入った時の意気込みは一気に萎んでしまった。彼に送金が完了した旨をメールすると、彼は宿の方を手配してくれていたようで、1泊目の田辺のビジネスホテルが5000円で空いているとのメールが入った。そちらは「任せる」というと、「帰りのバスも取っておいた方がいいかもな」と暗に帰路の予約を取って欲しい様子である。彼はバスの予約は苦手のようなので、「バスは手配するから、宿の手配を頼む」と電話をする。ただ、3泊目の宿は決めかねているようなので、バスの予約と3泊目の宿が私、最初の2泊の宿がo君、4泊目は平日ということもあり当面予約はしないで現地で検討するということに決まった。2つの手配を任された私は、まずバスの手配を優先する。帰路は和歌山からではないため、新規に検索しなければならない。やっと辿り着いた西武バスのサイトでは空席が1つだけだった。こうなるとネットの限界である。電話でキャンセルが無いかどうか最新情報を確認するのが、最後の頼みの綱である。早速西武バスに電話を入れ事情を話すと、そのバスは三重交通と共同運行していて、西武の分としては1席しか確保できないが、三重交通の方にはまだ空席があるので、都合2席用意できるとの事。予約番号を聞いて、翌日指定されたバス会社の窓口で支払いを済ませる。確かにホームページには両方の会社名が出てはいたが、いちいち電話で確認しなくても良いように、空き情報はもっと分かりやすく、合理的に表示できないものだろうか。

バスの予約に比べると、宿探しは楽しいものがある。どんな料理がでるのか、部屋の風趣は、温泉は、ローケーションは、女将は、などと考えると楽しくなってくる。選定基準は宿代が1泊2食付で1万円以内、温泉は源泉掛け流し、料理は刺身付である。その基準を充足させるためには、ネット上にどのほど度の情報が掲示されているかが重要な要素となってくる。従って第一段階では、屋号と住所と電話番号だけしか載せていない宿は、残念ながら候補に上げることはできない。室料や料理、部屋の写真などを参考に数箇所に絞ったが、空き状況までは分からない。メールでやり取りしている時間的な余裕はないので、気に入った順に電話をかける。一番気に入った宿は源泉掛け流しで料理も、写真を見る限りは合格、その上女将も美人だったが、あいにく満室とのことでがっかり。選定の基準はだれも同じなのだろうか。気を取り直して、次の「てるてや」にアタック。ホームページには、人の良さそうな胡麻塩頭のおじさんと無邪気に笑っているおばさんの映像がかなりアップで出ているが、それほど大きく載せなくても、と苦笑しながら受話器を手にする。こちらは空いていたのですぐに予約をする。恐らく、そのおばさんと思われる人が、私の名前を聞いただけで「分かりました。お待ちしております」と言ったきり、あっという間に電話を切りそうな感じがした。そこで「電話番号や住所などは言わなくていいですか?」と聞くと「お願いします」との返事。私が質問しなかったら、名前を聞いただけで電話を切っていたかもしれない。その朴訥な対応が、逆に魅力的にも映ってくるのだ。この予約で私に課せられた任務は完了した。荷物の準備は雨具の他は着替えとカメラくらいで、大した時間は掛からなかった。いよいよ8月2日の出発を待つばかりだ。

出発当日、2日の土曜日は、普段なら休みなのだが特別に出勤した。会社の夏季休暇の最長連続期間が日曜日から次の日曜日までの8日間と決められているため、今年は8月3日(日)から10日(日)までを休暇としたためである。当初は会社まで荷物を持っていき、仕事が終わってから外食をして、o君との待ち合わせ場所である東京駅に向かうつもりでいたが、それでは間が持てない。そこで一旦帰宅し食事を摂ってから出直すことにした。偶然長女が遊びに来ていて21時頃帰るというので、妻が駅まで車で送っていくことになったが、私は時間的余裕もあるし、最近購入した運動靴に慣れるためにも駅まで歩くことにした。普段ジョギング用として使っている靴も候補として考えたが、相当汚れてきていた。足には慣れているが諦めざるを得なかった。ゆっくり歩いたが21時少し過ぎの電車に乗ることができた。しばらくすると、娘から「気をつけて行ってらっしゃい。また、紀行文を書いて下さい」とメールでプレッシャーを掛けられた。石神井公園駅辺りで「10時半頃には東京駅に着けると思う」とo君にメールを送る。地下鉄丸の内線経由でほぼ予定通り東京駅の丸の内口に到着。駅舎の一部が工事中のこともあり、八重洲口に向かうのに戸惑った。o君から、「今、東京駅に着いた」とメールが入る。私は足を速めて八重洲口に向かった。到着して辺りを見回したが、どうしても彼が見当たらない。仕方なく電話を掛ける。すると、私が勘違いをしていたのだが、待ち合わせ場所は丸の内側だったことが判明したので急遽戻る。この日も真夏日だった東京は、夜の11時近くになっても、真昼に降り注いだ太陽のエネルギーをまだ蓄えているようで、冷や汗ではなく本物の汗が出てくる。ようやく無精?髭を生やした彼の顔を発見して安堵した。出発までまだ30分以上もあるので、ゆっくりとバスが並んでいる方へ向かう。人だかりを見つけた。そちらに進むと、オリオンツアーの看板が見えた。早速受付で、乗車するバスの場所を確認する。バスに乗り込むと7〜8割の人が席に着いていたが、学生らしい若者が多く、中高年はあまり見かけない。4列シートで我々は左側の前から3列目。位置としては良い場所をゲットできたようだ。ただ、椅子は路線バスに毛の生えたほど度の物で、多少のリクライニングは出来るが、狭いため足が十分に伸ばせない。一人でも多く詰め込みたい気持ちは分かるが、いくら安さが魅力とはいえ、また利用しようという気持ちは微塵も起きなかった。ただトイレが完備なのと、隣の席が友人で気を使わなくて済むということがせめてもの救いである。このような状況では、寝台列車でも良く寝られない質(たち)の私は、徹夜を覚悟した。寝ようとして寝られなかったと嘆くよりは、覚悟を決めて少しでも寝られたら儲けものくらいに思っていた方が気も楽になる。出発予定の10分前になってもまだ全員が揃っていない。5分ほど前になってようやく最後の乗客がやってきた。親子らしい女性の2人ずれだ。全員揃ったので早速出発。前に止まっているバスよりも早く出発できたのは、幸先が良さそうだ。

座席は路線バス並みだが、エンジン性能は上等のようで、走行音も静かで軽快に進んで行く。客席は運転席より3ステップほど上がった位置にあり眺めは良い。東京の夜景もこの高さから見ると視点が変わり、外国にでも行ったような錯覚を起こしてしまう。添乗員は恰幅のよい中年男性で、私より格段も張りのある声で、休憩場所や到着時刻、注意事項などを慣れた口調で説明する。東名高速に入って暫くすると、添乗員は運転席のすぐ後ろの2つの座席に、慣れた手付きで毛布を掛け横になった。ものの5分もしない内に、寝息が聞こえてきたような気がした。このくらいの芸当が出来ないと、この仕事は勤まらないのかもしれない。私は寝ようとして目を閉じるが、なかなか眠れない。御殿場辺りだったろうか、屋根の辺りからボタボタ騒がしい音がしてきたので目を開けると道路も濡れていた。雨が降り出したようだ。出発早々の雨は今回の旅の不吉な前兆か、はたまた「雨降って地固まる」の譬え通り、これからの旅路の光明の証であろうか。結果は如何に。途中2ヵ所のサービスエリアでトイレ休憩。添乗員が20分の休憩を告げると、約半数の人は外に出て行く。我々も狭い椅子で硬くなった体を解すためもあり、トイレに行く。相棒が「寝られねーな」と愚痴をこぼす。自分だけかと思っていたが、彼も同じ状態なのを知って、多少安堵した。サービスエリアでは、みやげ物店や飲食店が不夜城のごとく煌煌と明かりを点けて営業している。中国人らしい人達が食事をしているが、こんなに遅くまで店を開いていても商売になるのか、他人事ながら気になる。京都には5時半頃到着し10人ほどが降り、大阪で殆どの人が降りた。終点和歌山まで乗っていったのは、我々と幼児を連れた親子の4人だけだった。

予定よりもかなり早く、7時少し前の到着だ。寝不足で気分も優れない我々に、和歌山の朝の陽光が容赦なく目に飛び込み眩しい。今日は暑くなりそうだ。しかし、あの狭いシートに一晩中座っていた苦痛からは開放されホッとする。下車した所は和歌山駅の裏側のようで、オフィスビルはあるが朝食を摂れそうな店は全く見当たらない。店を探しに、地下の開放通路を通って反対側へ向かう。通路の壁には熊野古道の案内地図が大きく、掲示されている。 間近に迫った「熊野古道」に胸が高鳴る。

反対側に回るとバスターミナルの他、右手には近鉄の立派なデパートもあり表玄関の様相を呈している。こちらの駅前にはドーナッツのファーストフード店がオープンしていたが、2人とも朝食を摂る店としては触手が動かず、和歌山城へ向かいながら蕎麦屋などを探してみたが、見つからないままお城に近づいた。蕎麦屋に限らず飲食店そのものが見当たらない。ただ、こんな早い時刻にオープンしているのはコンビニくらいかもしれない。そして、向い側に2軒目のコンビニを見つけた。これを見過ごすと城まで店は無いかもしれないので、片側3車線と中央分離帯のある広い道路を横断して、おにぎりと飲み物を調達する。

反対側に回るとバスターミナルの他、右手には近鉄の立派なデパートもあり表玄関の様相を呈している。こちらの駅前にはドーナッツのファーストフード店がオープンしていたが、2人とも朝食を摂る店としては触手が動かず、和歌山城へ向かいながら蕎麦屋などを探してみたが、見つからないままお城に近づいた。蕎麦屋に限らず飲食店そのものが見当たらない。ただ、こんな早い時刻にオープンしているのはコンビニくらいかもしれない。そして、向い側に2軒目のコンビニを見つけた。これを見過ごすと城まで店は無いかもしれないので、片側3車線と中央分離帯のある広い道路を横断して、おにぎりと飲み物を調達する。

お堀に架かった橋を渡り、外郭門をくぐって城内を散策し始める。天守閣の開場時刻である9時までは1時間以上もあり、この暑さの中、時間を潰すのが大変である。とりあえず、少し歩いた所にある水道で顔を洗う。陽の当たった地中を通ってきた水道管の水は、暫く出しっぱなしにしても冷たくなる気配はなく、ただ顔の汗を拭うためだけしか用をなさないように思えたが、生温いといっても水の力は偉大で、僅ではあるが爽快感を得ることもできた。左手には林立する桜の木があり、ベンチも設置されている。涼を取るためそちらに向かう。しかし、その先にある土手が邪魔をして風通しが良くない。その桜の木陰を横切り土手に登ると視界が開け外堀が望まれる。高台のせいかいくらか風を感じることも出来る。この土手にも桜が植えられていて十分とはいえないが、木陰も提供してくれている。日陰だけなら土手下の方が良いが、風も加味して考えると土手の上の方が心地よい。大きめの石に腰を掛けて、おにぎりを頬張る。落ち着いてくると、蝉が喧しく鳴いているのが気に障る。こんなに間近にしかも沢山見たのは初めてだった。高台に居るため、下の桜の枝に留まっている蝉が手に取るように観察できる。今まで蝉というものは長い間地中で過ごし、地上に出てからは、ほとんど一箇所に留まって、短い夏のひと時を謳歌しているのかと思っていたが、意外にも多くの蝉は短時間に短い距離を飛び移っているのだ。より良い出会いを求めて頑張っているのだろうかと、ふと思った。もし事実だとしたら、今の若い男どもに見せてやりたいものだ。しかし、それは私の勝手な考えで、本当は別の意味があるのかもしれない。朝食も終わり腹が膨らむと目の皮が弛んできた。石の上に仰向けに寝ると、桜の小枝の間から和歌山の青い空と、ゆっくり流れる白い雲が、重くなってきた瞼から垣間見える。いくらか寝てしまったのだろうか。顔に掛かった数滴の雫で目が覚めた。お天気雨か。いや、どう見ても犯人は蝉のようである。そろそろ受け付けも始まる頃なので、やおら腰を上げる。

お堀に架かった橋を渡り、外郭門をくぐって城内を散策し始める。天守閣の開場時刻である9時までは1時間以上もあり、この暑さの中、時間を潰すのが大変である。とりあえず、少し歩いた所にある水道で顔を洗う。陽の当たった地中を通ってきた水道管の水は、暫く出しっぱなしにしても冷たくなる気配はなく、ただ顔の汗を拭うためだけしか用をなさないように思えたが、生温いといっても水の力は偉大で、僅ではあるが爽快感を得ることもできた。左手には林立する桜の木があり、ベンチも設置されている。涼を取るためそちらに向かう。しかし、その先にある土手が邪魔をして風通しが良くない。その桜の木陰を横切り土手に登ると視界が開け外堀が望まれる。高台のせいかいくらか風を感じることも出来る。この土手にも桜が植えられていて十分とはいえないが、木陰も提供してくれている。日陰だけなら土手下の方が良いが、風も加味して考えると土手の上の方が心地よい。大きめの石に腰を掛けて、おにぎりを頬張る。落ち着いてくると、蝉が喧しく鳴いているのが気に障る。こんなに間近にしかも沢山見たのは初めてだった。高台に居るため、下の桜の枝に留まっている蝉が手に取るように観察できる。今まで蝉というものは長い間地中で過ごし、地上に出てからは、ほとんど一箇所に留まって、短い夏のひと時を謳歌しているのかと思っていたが、意外にも多くの蝉は短時間に短い距離を飛び移っているのだ。より良い出会いを求めて頑張っているのだろうかと、ふと思った。もし事実だとしたら、今の若い男どもに見せてやりたいものだ。しかし、それは私の勝手な考えで、本当は別の意味があるのかもしれない。朝食も終わり腹が膨らむと目の皮が弛んできた。石の上に仰向けに寝ると、桜の小枝の間から和歌山の青い空と、ゆっくり流れる白い雲が、重くなってきた瞼から垣間見える。いくらか寝てしまったのだろうか。顔に掛かった数滴の雫で目が覚めた。お天気雨か。いや、どう見ても犯人は蝉のようである。そろそろ受け付けも始まる頃なので、やおら腰を上げる。

ここは平山城で、急な登りのないのが有難い。開場直後のせいか、入場者は我々以外には見当たらない。受付を済ませ内郭門をくぐり涼しそうに水打ちされた石段を進む。天守閣の入り口でも、女性係員がホースで水撒きをしている。有難い心尽くしである。建物内部の見学では上履きに履き替える城が多いが、ここは土足のまま中に入れる。3層構造で徳川家の系図や武具、衣装、歴史的な偉人の写真など、縁の品々が並べられている。階段がかなり広いのは、復元された際に安全や観光面での配慮がなされたのだろうか。もし、そうだとすると残念なことに思える。姫路城は上り下りの人がどうにかすれ違えるほどの幅で、しかもかなりの急階段だ。時代考証すれば当然狭く急な方が城の造りとしては合理的であろう。私は城の復元は極力史実に即して忠実に再現するのが基本だと思っている。百歩譲って観光客の安全を優先した結果ならば、別途当時の階段も併設してもらいたいと願うのは贅沢だろうか。最上階まで登ると天空の風が心地良く頬を撫でる。和歌山駅方面はビルが林立している。反対側にはビルが少ないが紀ノ川や和歌浦湾の自然が眺望できる。帰りに受付の傍にある売店のビールで喉を潤す。寝不足のためか、このまま昼寝でもしたくなる誘惑に駆られるが踏ん張る。ビールで一時体を冷やしても、この暑さではすぐに汗となって蒸発してしまう。駅に戻る途中、相棒の勧めで書店に入って地元の情報を仕入れる。彼は観光案内本を持参してきたが、更なる情報が欲しいようだ。私はその種の情報については、発見の楽しみが少なくなるような気がしてあまり興味が湧かない。店内は冷房が効きすぎていて、入店した瞬間はすっきりして良いが、暫くすると気分が悪くなるほどだ。もう少し地球環境のことも考慮した方が良いのではないかと思う。和歌山市を出発する前に昼食を摂ろうと、市内の繁華街を散策しながら店を探す。30分近く歩いたが、ラーメン店、ファミリーレストラン風の店などを数軒見かけただけで、蕎麦屋、すし屋などの和風の店は全く見当たらない。暑さに加え空腹も手伝って、いささか腹が立ってくる。途中、アーケードのある商店街を通ったが、一部の店はシャッターを下ろし活気はない。嘗てはここが1番の繁華街であったことは想像に難くないが、ここでも都市のドーナッツ化現象が顕著のようだ。とうとう駅の近くまで来てしまった。結局駅ビルの中の食堂へ行こうということになり、エレベーターで食堂街まで昇り蕎麦屋に入る。腹ごしらえも済み、これから電車で紀伊田辺へ向うが、普通列車はほとんどが途中の御坊止まりだ。普通列車で紀伊田辺行きは16:45までないので、とりあえず御坊行きに乗ったが、御坊では運よく反対ホームに乗り換え列車が待機していて、ロスタイムは無かった。

紀伊田辺には14時過ぎに到着。相棒が手配したビジネスホテルに向かう。宿は駅から3分ほど歩いた商店街の外れにあり、1階にある喫茶店の脇を通り、エレベーターでフロントがある2階へ行く。受付を済ませてから3階の部屋へ向かう。夜行バスでの疲れを取るため、一休みして、夜6時に食事に出ることで話がまとまった。シャワーを浴びベッドに横になると、寝つきの悪い私も、瞬く間に眠りについたようだ。目覚ましで起こされたが、夕方6時はまだとても明るく、飲み屋に入るにはちょっと気が引ける。駅近くの「五右衛門」という居酒屋に入る。まずはビールで乾杯。焼き物がメインらしいが他にお造りもある。私は定番の枝豆と、冷奴やタコワサ、焼き鳥を頼んだ。相棒は「本日のおすすめ」と手書きで書かれたメニューを見て、カタカナで書かれたお造りの「ヨコワ」と「イサギ」を注文した。「それ、何?」と聞くと、「知らねー」との返事。そして「地方へ行ったら、そこでしか味わえない物を食べた方がいいから」と続けた。私は自分の食生活に関しては相当保守的で、今までの一人旅では得体の知らないものはむしろ避けてきた嫌いがあったが、彼の考え方には少なからずショックを受けた。確かに初めての物は、口に合わない場合もあるかもしれないが、逆に今まで味わったことがない美味さの可能性もある。未知なる物に挑戦する気持ちも大切だと思った。「ヨコワ」はとても美味かった。「イサギ」は白身だが、思ったほど淡白ではなく上品な美味さだ。私が「美味い!」と言うと、得意そうな相棒の笑顔が返ってきた。自宅に帰ってから調べると「ヨコワ」はメジマグロのことで、美味いはずだと思った。「イサギ」は関東では「イサキ」とも言われていているようだが、スーパーなどで目にした記憶はほとんど無い。明朝6時半の出発を確認して宿に戻る。美味い酒と肴の余韻に浸りながら、初めて訪れた和歌山での夜が更けていった。

今日8月4日は熊野古道踏破の初日だ。6時に目覚ましを掛けておいたのだが、5時に目が覚めてしまった。それでも昨夜は早く寝たこともあって、気分は爽快である。窓を開けると、空は雲一つ無い快晴で、今日も暑くなるのは間違いなさそうだ。約束の6時半少し前にフロントで待つ。メールで「フロントで待っている」と連絡すると彼もすぐに降りてきた。駅の近くのコンビニでおにぎりと飲み物を調達して、jr紀伊田辺駅に隣接されているバス乗り場へ向かう。昨日降りた時には気にも留めなかったが、その前には、弁慶の像が建っていた。ここが誕生の地だとは知らなかった。台座2メートルほどの上に屹立した立派な像が、逆光にそのシルエットを浮き立たせている。

10分ほどでバスがやってきた。早朝のせいか、乗ったのは、我々の他は、地元の人と思われるおばさん一人だけだった。熊野古道が世界遺産に指定され、さらに夏休み期間中ということもあり、学生達が大挙して押し寄せて来ているものと思っていた私は、乗客のあまりの少なさに嬉しさを通り越して、寂寥感も湧いてきた。しかし、しばらくすると、地元のお年寄りやクラブ活動と思われる学生達の乗り降りが頻繁になってきた。1時間ほどバスに揺られ、今回我々が熊野古道の出発点としている滝尻王子には7時45分頃到着した。停留所から滝尻王子に向かうには、今走ってきたバス道路を横断しなければならない。しかし、横断歩道は無いし、交通量も意外と頻繁で、しかもスピードを出している車も多い上に、右側はカーブで見通しが悪いときている。

世界遺産の入り口で観光客も多いはずだから、せめて横断歩道と押しボタン式信号はあった方が良いと思った。横断してすぐの橋を渡り終えた右手に熊野古道館がある。観光ガイドを読んでいた彼は、その存在を知っていて、入り口に近づいて行ったが鍵が掛けられている。掲示板には9時開館と書かれており、相当待たなければならない。時間潰しに向かいの土産物店へ向かう。

今日8月4日は熊野古道踏破の初日だ。6時に目覚ましを掛けておいたのだが、5時に目が覚めてしまった。それでも昨夜は早く寝たこともあって、気分は爽快である。窓を開けると、空は雲一つ無い快晴で、今日も暑くなるのは間違いなさそうだ。約束の6時半少し前にフロントで待つ。メールで「フロントで待っている」と連絡すると彼もすぐに降りてきた。駅の近くのコンビニでおにぎりと飲み物を調達して、jr紀伊田辺駅に隣接されているバス乗り場へ向かう。昨日降りた時には気にも留めなかったが、その前には、弁慶の像が建っていた。ここが誕生の地だとは知らなかった。台座2メートルほどの上に屹立した立派な像が、逆光にそのシルエットを浮き立たせている。

10分ほどでバスがやってきた。早朝のせいか、乗ったのは、我々の他は、地元の人と思われるおばさん一人だけだった。熊野古道が世界遺産に指定され、さらに夏休み期間中ということもあり、学生達が大挙して押し寄せて来ているものと思っていた私は、乗客のあまりの少なさに嬉しさを通り越して、寂寥感も湧いてきた。しかし、しばらくすると、地元のお年寄りやクラブ活動と思われる学生達の乗り降りが頻繁になってきた。1時間ほどバスに揺られ、今回我々が熊野古道の出発点としている滝尻王子には7時45分頃到着した。停留所から滝尻王子に向かうには、今走ってきたバス道路を横断しなければならない。しかし、横断歩道は無いし、交通量も意外と頻繁で、しかもスピードを出している車も多い上に、右側はカーブで見通しが悪いときている。

世界遺産の入り口で観光客も多いはずだから、せめて横断歩道と押しボタン式信号はあった方が良いと思った。横断してすぐの橋を渡り終えた右手に熊野古道館がある。観光ガイドを読んでいた彼は、その存在を知っていて、入り口に近づいて行ったが鍵が掛けられている。掲示板には9時開館と書かれており、相当待たなければならない。時間潰しに向かいの土産物店へ向かう。

店のすぐ左側には、「世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道 熊野参詣道中辺路」と書かれた大きな石碑があり、その奥に神社の鳥居が見える。正にここが熊野古道の出発点の滝尻王子である。店の前には、面白そうな飾り物やビン詰めなどが並んでいる。和歌山といえば梅干なので、山中で食べるため、数個入りのものを手に取る。

店のすぐ左側には、「世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道 熊野参詣道中辺路」と書かれた大きな石碑があり、その奥に神社の鳥居が見える。正にここが熊野古道の出発点の滝尻王子である。店の前には、面白そうな飾り物やビン詰めなどが並んでいる。和歌山といえば梅干なので、山中で食べるため、数個入りのものを手に取る。

狭い店内に入ると、熊野古道の地ビールの素敵な絵柄が目に留まった。あまり外観を気にしない私でも、若苗色を基調にした洒落たデザインはとても上品で、その素晴らしさに見入ってしまった。しかし、ここでお土産として買って帰るには、これからの長い山歩きがあるので我慢せざるを得ない。今日の昼食時用に二人とも1本ずつ購入した。熊野古道館を見学してから出発するつもりだったので、時間は十二分にあり、気も緩み前祝ということで、私はつい自分の缶ビールの栓を開けてしまった。朝日を浴びながら、二人で飲んだ冷えた早朝ビールは格別だ。しかし、山中で昼に飲むのが無くなってしまったので、追加購入する。向かいの古道館は依然開く気配は無い。ビールが入ったせいかテンションも上がり、古道館は諦めて、すぐに熊野古道への第一歩を踏み出そうということになった。土産物店の脇を進み、鳥居をくぐって、神社に旅の無事を祈願する。脇には皇太子も来た旨の掲示板もある。さあ、いよいよ、これから熊野古道の第一歩が始まる。

狭い店内に入ると、熊野古道の地ビールの素敵な絵柄が目に留まった。あまり外観を気にしない私でも、若苗色を基調にした洒落たデザインはとても上品で、その素晴らしさに見入ってしまった。しかし、ここでお土産として買って帰るには、これからの長い山歩きがあるので我慢せざるを得ない。今日の昼食時用に二人とも1本ずつ購入した。熊野古道館を見学してから出発するつもりだったので、時間は十二分にあり、気も緩み前祝ということで、私はつい自分の缶ビールの栓を開けてしまった。朝日を浴びながら、二人で飲んだ冷えた早朝ビールは格別だ。しかし、山中で昼に飲むのが無くなってしまったので、追加購入する。向かいの古道館は依然開く気配は無い。ビールが入ったせいかテンションも上がり、古道館は諦めて、すぐに熊野古道への第一歩を踏み出そうということになった。土産物店の脇を進み、鳥居をくぐって、神社に旅の無事を祈願する。脇には皇太子も来た旨の掲示板もある。さあ、いよいよ、これから熊野古道の第一歩が始まる。

歩き始めて、ものの数分もしない内に、岩石が階段状に敷き詰められた急登になる。場所によっては一段の高さが50センチメートル近いところもあり、歩き始めでまだパワーがあるのが幸いだが、疲労が蓄積してきた時だったら、どうなっていたであろうか。まさか最初からこんな急坂に遭遇するとは予想もしていなかった。以前木曽の御嶽山に登った時、石とコンクリートの人為的な階段の長さには閉口したことがあった。ここ熊野古道は、長さこそ御嶽山ほどではないが、厳しさという点では格段も上である。先ほど飲んだビールの大半は、この急登が終わる20分ほどの間に熊野の山林に発散されてしまったのではないだろうか。途中には藤原秀衡ゆかりの「乳岩」(大きな石の下で夫人が出産し、夫婦は熊野に向かったと伝えられている。生まれたばかりの赤子は、この岩から滴り落ちる乳を飲み、狼に守られたといわれている、長さ3メートルほどの傾いた大きな岩)があり、自然界のスケールの大きさには畏敬の念を禁じえない。稜線に出る少し手前には「不寝王子」の小さな碑が建てられている。確かにこのような急斜面ではよく寝られないであろうことは、想像に難くない。ようやく稜線に辿り着き、先を歩いていた彼はベンチに腰を下ろして休んでいた。喉が渇いたのか、もう熊野地ビールを飲んでいて、私にも勧めたが、まだある登りのことを考えると酒好きの私も手が出せなかった。脚力の差か、技術力の差か分からないが、登りになると、私は置いてけぼりにされてしまう。なんとか追いつこうと、下りになると駆け足で距離を詰めるパターンの繰り返しだ。その後も登り下りの繰り返しが幾度も続くが最初ほどの厳しい登りはない。今回初めて杖というものを使った。2本あると楽だと店の人に勧められたが、2本では1万円以上になってしまう。思っていたより高かったので、取り敢えず、今回は1本だけにしたのだが、それで十分役に立った。特に登りでは足への負担がかなり減ったと思う。下りでもスピードの調整に大変役立った。

歩き始めて、ものの数分もしない内に、岩石が階段状に敷き詰められた急登になる。場所によっては一段の高さが50センチメートル近いところもあり、歩き始めでまだパワーがあるのが幸いだが、疲労が蓄積してきた時だったら、どうなっていたであろうか。まさか最初からこんな急坂に遭遇するとは予想もしていなかった。以前木曽の御嶽山に登った時、石とコンクリートの人為的な階段の長さには閉口したことがあった。ここ熊野古道は、長さこそ御嶽山ほどではないが、厳しさという点では格段も上である。先ほど飲んだビールの大半は、この急登が終わる20分ほどの間に熊野の山林に発散されてしまったのではないだろうか。途中には藤原秀衡ゆかりの「乳岩」(大きな石の下で夫人が出産し、夫婦は熊野に向かったと伝えられている。生まれたばかりの赤子は、この岩から滴り落ちる乳を飲み、狼に守られたといわれている、長さ3メートルほどの傾いた大きな岩)があり、自然界のスケールの大きさには畏敬の念を禁じえない。稜線に出る少し手前には「不寝王子」の小さな碑が建てられている。確かにこのような急斜面ではよく寝られないであろうことは、想像に難くない。ようやく稜線に辿り着き、先を歩いていた彼はベンチに腰を下ろして休んでいた。喉が渇いたのか、もう熊野地ビールを飲んでいて、私にも勧めたが、まだある登りのことを考えると酒好きの私も手が出せなかった。脚力の差か、技術力の差か分からないが、登りになると、私は置いてけぼりにされてしまう。なんとか追いつこうと、下りになると駆け足で距離を詰めるパターンの繰り返しだ。その後も登り下りの繰り返しが幾度も続くが最初ほどの厳しい登りはない。今回初めて杖というものを使った。2本あると楽だと店の人に勧められたが、2本では1万円以上になってしまう。思っていたより高かったので、取り敢えず、今回は1本だけにしたのだが、それで十分役に立った。特に登りでは足への負担がかなり減ったと思う。下りでもスピードの調整に大変役立った。

熊野古道の滝尻王子から今日の宿泊地である近露王子までは、6箇所の王子と呼ばれる石碑や祠が点在している。この王子とは熊野権現の分身らしいが、地元の人数人に聞いてみたところ、分からないという人ばかりだった。地元の人達にとっては、身近すぎて考えたことが無いのかも知れない。昔の熊野詣は場所に拠っては死者も出たほどの苦行の場もあったと言われているが、そのような道中では、分身がいることによって、旅人は少なからぬ力を与えられたのではないだろうか。山中には道標は沢山あり、大変有難かった。2股に分かれている所では、違う道には「こちらは熊野古道ではありません」と親切に掲示されていて間違えようがなく、その面での精神的な疲労は皆無である。その他、ご丁寧にも500メートルごとに距離と番号の書かれた道標まで立てられている。これが世界遺産となったための観光客用のサービスだとしたら、そこまでする必要があるのか疑問だ。昔は「蟻の熊野詣」、現代は「世界遺産」として脚光を浴びているが、過度のサービスや道の手入れは、その歴史的価値を減衰させるだけだと思うのは私だけだろうか。

熊野古道の滝尻王子から今日の宿泊地である近露王子までは、6箇所の王子と呼ばれる石碑や祠が点在している。この王子とは熊野権現の分身らしいが、地元の人数人に聞いてみたところ、分からないという人ばかりだった。地元の人達にとっては、身近すぎて考えたことが無いのかも知れない。昔の熊野詣は場所に拠っては死者も出たほどの苦行の場もあったと言われているが、そのような道中では、分身がいることによって、旅人は少なからぬ力を与えられたのではないだろうか。山中には道標は沢山あり、大変有難かった。2股に分かれている所では、違う道には「こちらは熊野古道ではありません」と親切に掲示されていて間違えようがなく、その面での精神的な疲労は皆無である。その他、ご丁寧にも500メートルごとに距離と番号の書かれた道標まで立てられている。これが世界遺産となったための観光客用のサービスだとしたら、そこまでする必要があるのか疑問だ。昔は「蟻の熊野詣」、現代は「世界遺産」として脚光を浴びているが、過度のサービスや道の手入れは、その歴史的価値を減衰させるだけだと思うのは私だけだろうか。

観光の象徴としての主要な敷石は、この地が、如何に雨が多いかの証でもある。その敷石は土砂の流出を防ぐのが最大の目的であろう。最初の急登では道幅は50センチメートルも無いような狭い所もあったが、稜線に近づくにつれて多少広くなり、それに比例して敷石も大きくなる。大きいのは幅1メートル近いものもある。敷石を踏みしめながら、こんな大きな石を何処で切り採って、どのように運んで組み込んだのか考えていた。現代なら破砕機や大型クレーンなどを使えば、比較的容易に造れると思うが、機械の無い時代に、人間の手でこれだけの芸術的作品を完成させるとは、古人の英知には感服するばかりである。凡人には、近くで取れた石を適当な大きさに加工して敷いたとしか考えようが無い。その証拠として、「乳岩」を始めとして、その元となる大きな岩が随所で姿を見せている。仮に私の考えが正しかったとしても、大きな岩石を適当な大きさに切り、運び、設置するこの偉業は、一部の限られた人間の知恵者だけでは為し得なかったであろう。この一大事業を成就できた背景には、天皇の強大な影響力があったからではないだろうか。

観光の象徴としての主要な敷石は、この地が、如何に雨が多いかの証でもある。その敷石は土砂の流出を防ぐのが最大の目的であろう。最初の急登では道幅は50センチメートルも無いような狭い所もあったが、稜線に近づくにつれて多少広くなり、それに比例して敷石も大きくなる。大きいのは幅1メートル近いものもある。敷石を踏みしめながら、こんな大きな石を何処で切り採って、どのように運んで組み込んだのか考えていた。現代なら破砕機や大型クレーンなどを使えば、比較的容易に造れると思うが、機械の無い時代に、人間の手でこれだけの芸術的作品を完成させるとは、古人の英知には感服するばかりである。凡人には、近くで取れた石を適当な大きさに加工して敷いたとしか考えようが無い。その証拠として、「乳岩」を始めとして、その元となる大きな岩が随所で姿を見せている。仮に私の考えが正しかったとしても、大きな岩石を適当な大きさに切り、運び、設置するこの偉業は、一部の限られた人間の知恵者だけでは為し得なかったであろう。この一大事業を成就できた背景には、天皇の強大な影響力があったからではないだろうか。

現在我々が歩いているここ中辺路(滝尻王子〜熊野本宮大社、厳密には紀伊田辺からの路も含む)は、熊野古道でも、もっともポピュラーなコースである。しかし、多くの人が歩く午前中の時間帯にも関わらず、近露王子までに出会ったのは、女性の2人組みとカップルが3組だけで、「蟻の熊野詣」を想像していた私には嬉しくもあり、かつ寂しくもある、複雑な心境だった。嬉しさとしては、健脚の相棒に遅れを取って一人で歩いている時など、この世界遺産を独り占めしている気分で心地良い。一方で出会いの無い寂しさもある。稜線を暫く歩いて下りが多くなってくると、時には舗装された箇所も出てくる。眼下には数件の農家らしい家が見えたが、その生活の成り立ちには興味が湧く。歩き始めてから2時間ほどで、明治政府の一町村一社を原則とするという神社合祀令から難を免れたという高原熊野神社に到着。暫し木陰で涼を取る。

高原熊野神社のすぐ先には高原霧の里休憩所がある。喉が渇いていたせいか、着くと同時に休憩所の脇にある自販機でカルピスウォーターを3本も飲んでしまった。休憩所の西側は50台近く置ける駐車場になっている。付近には木が無いので木陰で休むという訳にはいかないが、視界を遮るものもがないので気持ちが良い。眼下には段々畑の緑が、さらに目を先に転じると標高700メートルから800メートルの山々の、たおやかな美しい稜線が幾重にも重なっている。まさにパノラマ写真を見ているようだ。遠方の山の方には幾つかの雲がぽっかり浮いているが、鳥の鳴き声で天を仰げば、澄み切ったコバルトブルーが広がっている。鳶が天空を悠然と旋回していて、飛び上がれば捕まえられそうである。休憩所は30平米ほどの広さで、中に入ると、立派な木のテーブルが2卓、他に簡素な流し台、瀟洒な水洗トイレ、飲み物の自動販売機などが設置されている。壁には皇太子が訪問した時の写真などが飾られていて、皇族が訪問した場所は、どこも道路や設備が良くなるのは、ここでも証明されている。

高原熊野神社のすぐ先には高原霧の里休憩所がある。喉が渇いていたせいか、着くと同時に休憩所の脇にある自販機でカルピスウォーターを3本も飲んでしまった。休憩所の西側は50台近く置ける駐車場になっている。付近には木が無いので木陰で休むという訳にはいかないが、視界を遮るものもがないので気持ちが良い。眼下には段々畑の緑が、さらに目を先に転じると標高700メートルから800メートルの山々の、たおやかな美しい稜線が幾重にも重なっている。まさにパノラマ写真を見ているようだ。遠方の山の方には幾つかの雲がぽっかり浮いているが、鳥の鳴き声で天を仰げば、澄み切ったコバルトブルーが広がっている。鳶が天空を悠然と旋回していて、飛び上がれば捕まえられそうである。休憩所は30平米ほどの広さで、中に入ると、立派な木のテーブルが2卓、他に簡素な流し台、瀟洒な水洗トイレ、飲み物の自動販売機などが設置されている。壁には皇太子が訪問した時の写真などが飾られていて、皇族が訪問した場所は、どこも道路や設備が良くなるのは、ここでも証明されている。

一息ついてから、日差しが一段と強くなってきた中をまた進んでいく。ここからは今までのような厳しい登りには遭遇しなくなった。そのためか敷石も見かけなくなり、路は砂地や枯葉に覆われた箇所が多くなる。傾斜は緩やかだが、それでも土砂の流出を防ぐためだろうか、直径10センチメートルくらいの丸太を2本、10センチメートルほどの間隔で並べて路に埋めて横断させ、雨水の通り道と思われる溝を作っているのが随所に見られる。

12時頃に十丈王子に到着した。相棒はかなり朽ちた木造の東屋で昼食にしようと言ってきたが、ベンチも汚いし、すぐ隣にはうす汚れたトイレがあったこともあり、私は少し先の狭い原っぱにしようと提案した。木々の隙間から熊野の山々が望める。付近には木陰を提供してくれそうな大きな木が見当たらない。仕方なく幼木の僅かな木陰の下で腰を下ろし、おにぎりを頬張る。木が疎らなためか、時々心地良い風が通り抜けていく。相棒が、登山口の土産物屋で買ったビールはまだ飲まないのかと誘いをかけてきた。登山は強いが酒にはそれほど強くない彼の珍しい提案は、正に渡りに船である。半分ほど飲んだら眠気を催してきた。このままここで昼寝が出来たらどんなに気持ちが良いだろう。しかし、一人旅ではないので、我がままは言っていられない。20分だけの休憩で、睡魔を払いのけながら立ち上がった。

一息ついてから、日差しが一段と強くなってきた中をまた進んでいく。ここからは今までのような厳しい登りには遭遇しなくなった。そのためか敷石も見かけなくなり、路は砂地や枯葉に覆われた箇所が多くなる。傾斜は緩やかだが、それでも土砂の流出を防ぐためだろうか、直径10センチメートルくらいの丸太を2本、10センチメートルほどの間隔で並べて路に埋めて横断させ、雨水の通り道と思われる溝を作っているのが随所に見られる。

12時頃に十丈王子に到着した。相棒はかなり朽ちた木造の東屋で昼食にしようと言ってきたが、ベンチも汚いし、すぐ隣にはうす汚れたトイレがあったこともあり、私は少し先の狭い原っぱにしようと提案した。木々の隙間から熊野の山々が望める。付近には木陰を提供してくれそうな大きな木が見当たらない。仕方なく幼木の僅かな木陰の下で腰を下ろし、おにぎりを頬張る。木が疎らなためか、時々心地良い風が通り抜けていく。相棒が、登山口の土産物屋で買ったビールはまだ飲まないのかと誘いをかけてきた。登山は強いが酒にはそれほど強くない彼の珍しい提案は、正に渡りに船である。半分ほど飲んだら眠気を催してきた。このままここで昼寝が出来たらどんなに気持ちが良いだろう。しかし、一人旅ではないので、我がままは言っていられない。20分だけの休憩で、睡魔を払いのけながら立ち上がった。

すぐ緩い上り坂になるが、大坂本王子近くまでは、標高700メートルほどの稜線を快適に進んで行く。途中には、悪四郎屋敷跡(悪は悪者という意味ではなく、力が強く頓智に長けていて勇猛であるということ。江戸時代の有名な伝説の人物)があり、昭和の20年代まで営業していたといわれている上多和茶屋跡の案内板も立てられている。人が住んでいたり、茶屋が営業されたりしていたということは、蟻の熊野詣での証であろう。一旦舗装された道に出てから、再び未舗装の道に入り大坂本王子を過ぎると、日置川の支流である津毛川の渓流に沿って進む。眼下を流れる細く透き通った水の流れと、空を覆い隠さんとするほどの杉の緑が、初秋を思わせるほどの清涼な気と深閑とした空間を生み出している。今、自然の奏でるハーモニーが我が身を包み込む。ここを歩いている時が、この旅での至福の時間であった。山で綺麗な水に出会った時は、とても心が落ち着くものだ。私が子供の頃、生家の前にあった幅30センチメートルほどのコンクリート製の灌漑用水路には、利根川から、萩原朔太郎が散策をしていた広瀬川を経由してきた豊かな流れがあった。夏は毎日のようにその水と戯れていたこともあり、今でも水に対する愛着は人一倍強いと思う。暫くすると国道311号と合流する。国道の向かいにある道の駅で小休止する。国道とはいっても車の姿は稀で道の駅も長閑な雰囲気に包まれている。自動販売機で飲み物を買って喉を潤す。店内の土産物売り場を覘いたりしてから、先に進む。

短い急な上りが終わると、舗装道路にでる。数分歩くと「熊野古道」と書かれた標識が見えてきた。その脇には掲示板があり、心無い者に首を切られた牛馬童子像の写真に、現在も捜索が続けられているがまだ発見されていない旨が書き添えられている。この事件は私が熊野古道へ行こうか思案している頃にたまたまニュースを見て、非常に憤慨していたのだ。山中を少し歩いて実際の現場に辿り着くと、隣に座している高さ50センチメートル足らずの石仏は被害を免れたが、左の牛馬童子像にはブルーシートが被されていて、再び怒りと悲しみが込み上げてくる。下の国道からここに来るまで、ゆっくり歩いても10分は掛かるまい。この山道の入り口の前も舗装された道が通っている。この舗装道路と車という近代的な産物に拠って、犯人が童子像に容易に近づける状況になったことが、悲運の結果をもたらした要因かもしれない。しかし、そんな奴には、このような美しい自然の中に入る資格は無いと思う。このような神に対する下劣で挑戦的な行為は、断じて許すことは出来ない。

短い急な上りが終わると、舗装道路にでる。数分歩くと「熊野古道」と書かれた標識が見えてきた。その脇には掲示板があり、心無い者に首を切られた牛馬童子像の写真に、現在も捜索が続けられているがまだ発見されていない旨が書き添えられている。この事件は私が熊野古道へ行こうか思案している頃にたまたまニュースを見て、非常に憤慨していたのだ。山中を少し歩いて実際の現場に辿り着くと、隣に座している高さ50センチメートル足らずの石仏は被害を免れたが、左の牛馬童子像にはブルーシートが被されていて、再び怒りと悲しみが込み上げてくる。下の国道からここに来るまで、ゆっくり歩いても10分は掛かるまい。この山道の入り口の前も舗装された道が通っている。この舗装道路と車という近代的な産物に拠って、犯人が童子像に容易に近づける状況になったことが、悲運の結果をもたらした要因かもしれない。しかし、そんな奴には、このような美しい自然の中に入る資格は無いと思う。このような神に対する下劣で挑戦的な行為は、断じて許すことは出来ない。

熊野古道の今日の目的地である近露王子に近づいた。下り坂の途中でぶくぶくと異様な音がしているので、近づいてよく見ると直径10センチメートルほどの黒いゴムホースの接合面が一部露出していた。覆っていた土が雨で流されたのであろうか。音の原因はその接合面での空気の漏れにあるようだ。湧き水を下の住民に供給するための設備のようだ。毎日このような自然の恵みを頂けるとは、何とも羨ましい限りだ。木々の緑が途切れると近露の町を見下ろす小さな展望台に到着する。山間の民家や日置川が箱庭のように可愛く映る。今日の山歩きもやっと終わった。そこからは急な階段を下って舗装道路に突き当たる。日置川を渡ってすぐ左に近露王子がある。石段を上がり碑の前で、これまでの旅の無事を感謝しながら手を合わせて、日陰で写真を取り小休止。相棒が安かったから頼んだという今日の宿である「アイリス・パーク」へ向かう。「パーク」というからには何か期待しても良さそうな響きだが、予約した彼の方が後で閉口することになるとは、私も予想することは出来なかった。彼が15分くらいだろうと言ったその「パーク」には、結局緩い坂を30分ほど登り、最後の力を振り絞ってやっと到着することが出来たのだった。最初から30分と言われていれば、その気構えで歩けるから、それほど疲れを感じなかったかもしれないが、人の気持ちというものは不思議なものである。

日置川の右手には「アイリスパーク・オートキャンプ場入り口」の看板があり、橋を渡ってすぐ右には、更衣室らしい建物も無い、吹き曝しのプールが見えた。プールの奥にも雑草が生えた平地が広がり、かなり広大な敷地を有しているようだ。左には幅6メートルほどの砂利道があり、奥の方には大きなログハウスが見える。道の右側には10メートルほどの鶏小屋らしい建物があり、前面は錆びた金網で覆われていて、中には使わなくなったと思われる汚い犬小屋や小鳥の飼育箱らしい物なども雑然と置かれて、不気味な様相を呈している。二人で顔を見合わせて首を傾げた。その先には平屋と円柱形の洒落た2階建の建物が、強烈な西日に照らされて並んでいる。その奥は駐車場になっていて、その先に鉄製の引戸の門扉がある。ここからは左手にある大きな木のお陰で涼しくなる。小石を踏み鳴らしながら、右手に見える母屋と思われる大きなログハウスに向かう。その手前の小屋には黒のシェパードが2匹、柵で区切られ別々に飼われていて、二人の来客をけたたましく威嚇する。犬が好きな私でも、これだけの大きさで、警察犬としての獰猛さも兼ね備えていると、声を掛けたものの、怖くなりそそくさとその場を立ち去る。その先の右手にある母屋の玄関脇には、「アイリス パークへ、ようこそ」と書かれた看板が立っていて、玄関のすぐ右にある水槽には、体長10数センチの岩魚のような魚が泳いでいる。玄関のドアを開けると左に体長30センチメートルほどのコンゴウインコが、檻にも入れられず、肩くらいの高さの止まり木にじっとしている。最初は剥製でも置いてあるのだろうと思ったが、本物だった。私は中学の頃、十姉妹、セキセイインコ、岡目インコ、文鳥、錦華鳥などを飼っていて、人にはあまり懐かない十姉妹を、目の開かないうちから、夜も数回餌をあげて手乗りにしたこともあり、当時は小鳥屋になろうと思ったこともあった。そんな鳥好きの私でさえも、少なからず驚いた。指でも噛まれたら、千切れてしまう恐れもあるので、その脇を通り抜ける時は多少緊張した。通過した後「俺は鳥が嫌いなんだ」と私に小声で呟いた相棒は、後で「こんな宿を予約しなければ良かった」とぼやいていた。通路を5メートルほど進むと中は広い食堂になっていて、左手のカウンターでは奥さんが食事の支度をしていた。右手には大きなテーブルがいくつもあり、白髪でアインシュタイン風のご主人が出迎えてくれた。少し休んでから一風呂浴びたいので、取り敢えず部屋に案内して欲しいと申し出ると、奥さんが母屋の裏の温泉を案内した後、部屋まで連れて行ってくれた。宿泊場所は先ほど通って来た平屋の一室で、西日が当たっている建物に入ったら、正に蒸し風呂状態だった。3部屋ある真ん中に案内してくれて、すぐにクーラーをつけてくれたが、暫くは窓を全開にせざるを得ない。その際北側に鶏小屋が見えた。明日は早くから泣き声で起こされるのではないかと不安がよぎった。部屋が冷えるのには相当時間が掛かりそうなので、汗まみれの下着などを洗うことにした。洗濯は当初から考えていたことで、夜中に干すことを想定していたが、元気な太陽を見て急にやる気になったのだ。部屋の中も少し涼しくなってきた。軽く一休みしてから風呂に行く。宿に備え付けの下駄を履いて再び母屋の方へ向かって行く。犬は吠えたものの、激しさは多少衰えてきたようだ。母屋を右に折れた裏手に「女神の湯」がある。こんな洒落たネーミングをあの夫婦のどちらかが考えたのだろうか。風呂専用のこぢんまりとした建物の前には大鷲と掲示のある小屋があり、覗いてみるとほとんど動かない。最初は剥製かと思ったが、鋭い眼光でこちらを凝視しているのを見て本物だと分かった。鳥嫌いの彼は、「何だ、この宿は!」と憮然と言い放った。温泉はアルカリ性の泉質で肌がツルツルしてきた。これは女性が喜びそうな温泉だ。温度はかなり高く、埋めないと入れない。浴槽には温専用だけで水道の栓は見当たらない。仕方なくホースを洗い場の蛇口に繋いで水で埋めるが、5分も入っていればのぼせてしまう。出る時は水を浴びて出たかったが、温泉の成分が流れ落ちてしまうような気がしたため、扇風機で我慢する。外に出ると、夏とはいえ夕方の風が心地良い。食堂に立ち寄って、部屋で飲むビールを頼もうと思ったが、肴などの持ち運びを考えると気の毒になり、取り敢えず腰を下ろして冷奴や漬物などを肴に飲み始める。火照った体の芯が急速に冷えていく。友と一緒に飲むビールは、一人旅では味わえない楽しさを与えてくれる。食堂で寛いでいるのは私達だけだが、オートキャンプに来ている学生達が、鍋や飯盒などを借りに、あるいは薪を買いに何度かやってきた。女子学生の「飯盒貸してください」との声が聞こえたので、私はつい、「1合でなくていいの?」と口を挟んでしまったが、怪訝な顔をされてしまった。若い人には「半合、1合」と言っても分からなかったのかもしれない。相棒には「オヤジギャグなんか言うなよ」と窘められた。そのうちご主人も話しに加わってきた。脳梗塞を患ったとのことで、言葉を聞き取るのに苦労した。毎日何種類もの薬とサプリメントを飲んでいて、薬代だけで月に10万円以上掛かっているという。京都出身の次男坊で、昔この土地を買った時は坪5000円だったのが、5万円で売れ大儲けしたと自慢気な顔をする。そして話が鳥のことになると俄然熱気を帯びてきた。現在飼っているのは大鷲と隼が5匹で、日本には他に3箇所しか飼われていないらしい。趣味で飼っているのだから1億円出されても売らないし、貸して儲けようとも考えていないと言う。餌には鶏を毎日数羽与えているとのこと。犬や鶏の餌代も含め毎月数十万円かかると平然と言ってのける。メモを取っていた訳ではないから一部の数値に記憶違いがあるかもしれないが、いずれにしても違う世界の人のようである。その内、玄関のコンゴウインコが喧しく鳴き始めた。かまってくれないから鳴いているとのことだが、我々がいたせいか、近くにあるトイレに押し込まれてしまった。可哀想だが相棒は、ほっとした様子だ。すっかり話し込んで18時近くになってしまった。夕食は18時半の予定だったが、このまま夕食にしてもらうことにした。岩魚の塩焼き、煮物、漬物、てんぷら、肉の量は少しだがしゃぶしゃぶなどで、味も良く満足できるものだった。

いい気分で部屋に戻っていく途中、2階建ての建物から賑やかな声が聞こえてきた。我々が宿泊する建物の出入り口付近では女子大生と思われる3人が立ち話をしていた。学生達が合宿にでも来ているのだろうか。部屋に入ってから明日の行動の相談をする。先ほど奥さんから聞いた話では、バスに乗るには、国道311号と接している小広王子が最後のバス停でそれから先はバスの便がないとのこと。地図を見ると小広王子からは結構上り下りがありそうだ。私はせっかくの機会なので熊野本宮大社まで踏破する積もりだったが、健脚のはずの相棒が、「もう、歩きたくねー」と弱音を吐く。熊野本宮大社までは歩くと26キロメートルで歩けない距離ではないが、結局小広王子からバスに乗ることで決着した。相棒は温泉にはあまり興味がないようなので、私だけ就寝前に、また「女神の湯」に行く。シェパードの前を通ると、警戒している様子はあるが、まったく吠えない。客として認めてもらえたようだ。先ほどは温泉を水で埋めた為、源泉掛け流しの効果は減衰してしまったと思われる。今回は面倒なので埋めずに入ったものの、3分ほどで我慢の限界になった。外に出ると、夜風が湯上りの頬を優しく撫でて通る。我々が宿泊している建物の出入り口の左には洗面所とトイレがあり、女子大生も利用しに来ているようで、部屋に入っても学生達の黄色い声は時々聞こえてきたが、疲れていたためか21時頃には夢の世界に入り込んだようだ。

日置川の右手には「アイリスパーク・オートキャンプ場入り口」の看板があり、橋を渡ってすぐ右には、更衣室らしい建物も無い、吹き曝しのプールが見えた。プールの奥にも雑草が生えた平地が広がり、かなり広大な敷地を有しているようだ。左には幅6メートルほどの砂利道があり、奥の方には大きなログハウスが見える。道の右側には10メートルほどの鶏小屋らしい建物があり、前面は錆びた金網で覆われていて、中には使わなくなったと思われる汚い犬小屋や小鳥の飼育箱らしい物なども雑然と置かれて、不気味な様相を呈している。二人で顔を見合わせて首を傾げた。その先には平屋と円柱形の洒落た2階建の建物が、強烈な西日に照らされて並んでいる。その奥は駐車場になっていて、その先に鉄製の引戸の門扉がある。ここからは左手にある大きな木のお陰で涼しくなる。小石を踏み鳴らしながら、右手に見える母屋と思われる大きなログハウスに向かう。その手前の小屋には黒のシェパードが2匹、柵で区切られ別々に飼われていて、二人の来客をけたたましく威嚇する。犬が好きな私でも、これだけの大きさで、警察犬としての獰猛さも兼ね備えていると、声を掛けたものの、怖くなりそそくさとその場を立ち去る。その先の右手にある母屋の玄関脇には、「アイリス パークへ、ようこそ」と書かれた看板が立っていて、玄関のすぐ右にある水槽には、体長10数センチの岩魚のような魚が泳いでいる。玄関のドアを開けると左に体長30センチメートルほどのコンゴウインコが、檻にも入れられず、肩くらいの高さの止まり木にじっとしている。最初は剥製でも置いてあるのだろうと思ったが、本物だった。私は中学の頃、十姉妹、セキセイインコ、岡目インコ、文鳥、錦華鳥などを飼っていて、人にはあまり懐かない十姉妹を、目の開かないうちから、夜も数回餌をあげて手乗りにしたこともあり、当時は小鳥屋になろうと思ったこともあった。そんな鳥好きの私でさえも、少なからず驚いた。指でも噛まれたら、千切れてしまう恐れもあるので、その脇を通り抜ける時は多少緊張した。通過した後「俺は鳥が嫌いなんだ」と私に小声で呟いた相棒は、後で「こんな宿を予約しなければ良かった」とぼやいていた。通路を5メートルほど進むと中は広い食堂になっていて、左手のカウンターでは奥さんが食事の支度をしていた。右手には大きなテーブルがいくつもあり、白髪でアインシュタイン風のご主人が出迎えてくれた。少し休んでから一風呂浴びたいので、取り敢えず部屋に案内して欲しいと申し出ると、奥さんが母屋の裏の温泉を案内した後、部屋まで連れて行ってくれた。宿泊場所は先ほど通って来た平屋の一室で、西日が当たっている建物に入ったら、正に蒸し風呂状態だった。3部屋ある真ん中に案内してくれて、すぐにクーラーをつけてくれたが、暫くは窓を全開にせざるを得ない。その際北側に鶏小屋が見えた。明日は早くから泣き声で起こされるのではないかと不安がよぎった。部屋が冷えるのには相当時間が掛かりそうなので、汗まみれの下着などを洗うことにした。洗濯は当初から考えていたことで、夜中に干すことを想定していたが、元気な太陽を見て急にやる気になったのだ。部屋の中も少し涼しくなってきた。軽く一休みしてから風呂に行く。宿に備え付けの下駄を履いて再び母屋の方へ向かって行く。犬は吠えたものの、激しさは多少衰えてきたようだ。母屋を右に折れた裏手に「女神の湯」がある。こんな洒落たネーミングをあの夫婦のどちらかが考えたのだろうか。風呂専用のこぢんまりとした建物の前には大鷲と掲示のある小屋があり、覗いてみるとほとんど動かない。最初は剥製かと思ったが、鋭い眼光でこちらを凝視しているのを見て本物だと分かった。鳥嫌いの彼は、「何だ、この宿は!」と憮然と言い放った。温泉はアルカリ性の泉質で肌がツルツルしてきた。これは女性が喜びそうな温泉だ。温度はかなり高く、埋めないと入れない。浴槽には温専用だけで水道の栓は見当たらない。仕方なくホースを洗い場の蛇口に繋いで水で埋めるが、5分も入っていればのぼせてしまう。出る時は水を浴びて出たかったが、温泉の成分が流れ落ちてしまうような気がしたため、扇風機で我慢する。外に出ると、夏とはいえ夕方の風が心地良い。食堂に立ち寄って、部屋で飲むビールを頼もうと思ったが、肴などの持ち運びを考えると気の毒になり、取り敢えず腰を下ろして冷奴や漬物などを肴に飲み始める。火照った体の芯が急速に冷えていく。友と一緒に飲むビールは、一人旅では味わえない楽しさを与えてくれる。食堂で寛いでいるのは私達だけだが、オートキャンプに来ている学生達が、鍋や飯盒などを借りに、あるいは薪を買いに何度かやってきた。女子学生の「飯盒貸してください」との声が聞こえたので、私はつい、「1合でなくていいの?」と口を挟んでしまったが、怪訝な顔をされてしまった。若い人には「半合、1合」と言っても分からなかったのかもしれない。相棒には「オヤジギャグなんか言うなよ」と窘められた。そのうちご主人も話しに加わってきた。脳梗塞を患ったとのことで、言葉を聞き取るのに苦労した。毎日何種類もの薬とサプリメントを飲んでいて、薬代だけで月に10万円以上掛かっているという。京都出身の次男坊で、昔この土地を買った時は坪5000円だったのが、5万円で売れ大儲けしたと自慢気な顔をする。そして話が鳥のことになると俄然熱気を帯びてきた。現在飼っているのは大鷲と隼が5匹で、日本には他に3箇所しか飼われていないらしい。趣味で飼っているのだから1億円出されても売らないし、貸して儲けようとも考えていないと言う。餌には鶏を毎日数羽与えているとのこと。犬や鶏の餌代も含め毎月数十万円かかると平然と言ってのける。メモを取っていた訳ではないから一部の数値に記憶違いがあるかもしれないが、いずれにしても違う世界の人のようである。その内、玄関のコンゴウインコが喧しく鳴き始めた。かまってくれないから鳴いているとのことだが、我々がいたせいか、近くにあるトイレに押し込まれてしまった。可哀想だが相棒は、ほっとした様子だ。すっかり話し込んで18時近くになってしまった。夕食は18時半の予定だったが、このまま夕食にしてもらうことにした。岩魚の塩焼き、煮物、漬物、てんぷら、肉の量は少しだがしゃぶしゃぶなどで、味も良く満足できるものだった。

いい気分で部屋に戻っていく途中、2階建ての建物から賑やかな声が聞こえてきた。我々が宿泊する建物の出入り口付近では女子大生と思われる3人が立ち話をしていた。学生達が合宿にでも来ているのだろうか。部屋に入ってから明日の行動の相談をする。先ほど奥さんから聞いた話では、バスに乗るには、国道311号と接している小広王子が最後のバス停でそれから先はバスの便がないとのこと。地図を見ると小広王子からは結構上り下りがありそうだ。私はせっかくの機会なので熊野本宮大社まで踏破する積もりだったが、健脚のはずの相棒が、「もう、歩きたくねー」と弱音を吐く。熊野本宮大社までは歩くと26キロメートルで歩けない距離ではないが、結局小広王子からバスに乗ることで決着した。相棒は温泉にはあまり興味がないようなので、私だけ就寝前に、また「女神の湯」に行く。シェパードの前を通ると、警戒している様子はあるが、まったく吠えない。客として認めてもらえたようだ。先ほどは温泉を水で埋めた為、源泉掛け流しの効果は減衰してしまったと思われる。今回は面倒なので埋めずに入ったものの、3分ほどで我慢の限界になった。外に出ると、夜風が湯上りの頬を優しく撫でて通る。我々が宿泊している建物の出入り口の左には洗面所とトイレがあり、女子大生も利用しに来ているようで、部屋に入っても学生達の黄色い声は時々聞こえてきたが、疲れていたためか21時頃には夢の世界に入り込んだようだ。

8月5日の朝は、喉の奥から搾り出すように鳴く鶏の声で目が覚めてしまった。裏手に鶏小屋があるのは、昨日部屋に入った時に気がついて嫌な予感はしていたが、案の定現実の事になってしまった。5時少し過ぎだが、昨夜早く寝たせいか寝覚めは良い。相棒はまだ布団の中でぐずぐずしていたので、一人でまた温泉に行く。真夏の南紀だが、近くには日置川が流れ森林もあるためか、早朝の空気は清爽である。入り口のシェパードは私を一瞥して、「またこいつか!」というような顔をし、すぐに眠りの体勢に入った。「女神の湯」は、またしても誰もいなくて貸切り状態だ。新鮮な朝の空気を吸った後の温泉は、また格別である。もう少しぬるい方が、ゆっくり入っていられるから私は好きだが、熱湯好きの相棒が後を追ってくるかと思い、少しの間我慢して入っていたが、のぼせそうになり湯船から飛び出した。部屋に戻り、予定より少し早いが食堂に行く。すでにテーブルには朝食が用意されていた。焼いた鮭の切り身、のり、目玉焼き、漬物、ご飯に味噌汁と定番の品が並んでいる。相棒が頼んでおいた弁当も洒落た包装紙に包まれて我々の到着を待っていた。朝食後、1リットルの空のペットボトルを奥さんに渡した。昨晩、「女神の湯」を褒めたら、3日入ったら水虫も治ると言われたので、ぜひ分けて欲しいとお願いしておいたのだ。カウンターのタンクには汲み置きがあるのだが、「新鮮な方が良いでしょう」と源泉を取りに勝手口から出て行った。源泉がどうなっているのか一緒について行けば良かったと後悔した。予定より少し遅れて、7時少し前に「アイリス・パーク」ともお別れとなった。温泉と動物好きの私にとっては、鶏の泣き声を除けば予想以上の楽しさであったが、鳥嫌いの彼の思いは、想像に難くない。帰ってから「アイリス・パーク」をネットで調べてみたら、ログハウスの玄関付近で、奥さんがあのコンゴウインコを腕に乗せている写真が出ていたが、彼はこれを見逃してしまったのかもしれない。

「アイリス・パーク」を出て右に曲がり日置川を渡ると、すぐに緩やかな上りとなる。アスファルトのせいか、太陽も高くなって気温が上がっているせいか、早朝「女神の湯」に行った時の凛とした空気は、ここにはない。しばらくは田んぼの間に点在する民家などを横目で見ながら進む。10分ほどで森林地帯を抜け、急な登りが終わると視界が開ける。南斜面になっていて太陽が眩しい。眼下は見渡す限りの森林である。こんな山の上にも住居が並んでいて、脇には猫の額ほどの畑もある。しかし、こんな狭い畑では大した収穫もできないだろう。それに若者は都会に出てしまったことだろうし、このような山奥で林業をする人が、まだいるのだろうか?どのようなに生計を立てているのか不思議だ。道端にベンチがあったのでリュックを降ろして小休止する。すぐ前には水道の蛇口に竹を繋いで大勢の人が飲めるようにした水飲み場がある。相棒が水を飲もうとして水道栓をひねったが、水は出ない。ちょうどその時、奥の庭からお婆さんが出てきて、「最近の人は水を出せば出しっぱなしで、水道代も大変だから元を切ってしもうた」と眉をひそめて話してくれた。そして、「今、たまたま隣に遊びに来ていたが、うちはすぐそこだから、水なら飲んでいきな」と家の前にある水道栓を開けてくれた。「しばらくすると冷たくなるから、少し待ちなさい」と惜しげもなく水を出し続ける。癖の無いマイルドな味だ。これから野中の清水へ行くのでペットボトルには入れなかったが、頂戴するだけの価値はありそうだ。買い物などの日常生活も心配なので聞いたところ、定期的にトラックで売りに来ると聞いて安心した。こうした優しいお年寄りと朝の穏やかな日差しと、眼下に広がる熊野の緑の絨毯を見ていると、正にここが桃源郷のようにも思えてくる。こうした環境で育まれた子供達は、人間性豊かな大人に成長していく気がする。お婆さんにお礼を言って別れてから、5分も歩かないうちに、今度は左の高台から「どこまで行ぐんだー?」と、別のお婆さんが声を掛けてきた。こちらが聞きもしないのに、バス停のある場所を教えてくれ、間、髪を入れずに、自分は87歳で、夫は亡くなったがこの土地を守っているなどと切れ目無く話が続く。女性は饒舌な人が多いく、こちらが舌を巻いてしまう。ここから先は、ほぼ平坦な舗装道路で、とても熊野古道という雰囲気ではない。少し歩くと案内板が見えてきた。左の矢印には「熊野古道」、直進の方には「野中の清水」と書かれている。地図を見ると、道はほぼ平行に走っているので、どちらを通っても、「野中の清水」へは行くことはできる。左の山道を登って行くのが筋かもしれないが、少しでも楽をしたい深層心理が働き、直進の舗装道路を行くことにする。点在している民家を過ぎると「野中の清水」まで300メートルの看板が見えてきた。

「野中の清水」に8時半頃到着した我々は、道路の端にリュックを置き、空のペットボトルを取り出し水場に進む。手前左手には「いにしえの すめらみかども中辺路を 越えたまひたり のこる真清水」と茂吉が詠んだ石碑が建っている。朱塗りの欄干の左手にある石段を数段降りたところにある湧水箇所は、縦2メートル、横5メートル、深さ1メートル弱の、石で囲まれた貯水槽になっている。底には大きな石と小さな石が隙間無く綺麗に敷き詰められているので、柿田川のように砂が舞い踊るというようなこともなく、あまりの透明度の高さゆえ、どこから湧いているのか判断できない。貯水槽の一辺に作られた2箇所の排水孔から滾々と流れ出ている水量を見て驚嘆した。ここは日本名水百選に選ばれているが、私は過去これほど豊かな水量を見た記憶は無い。この水量をみても、この地方の雨量の多さが推測される。真夏にもかかわらず、水温も美味しく感じる10数度だろうか。そして長い間、地球という母体で育まれ、恵みもたっぷり含まれている、私にとっては過去最高の「名水」と言えるだろう。貯水槽の周りは幅1メートルほどの通路ができていて、その山側中央の岩壁には小さな祠もある。岩壁の1番高い所は10メートル以上あり、下半分くらいはぎっしり石が積まれ、上の方はコンクリートで格子状の補強工事がされている。倒れそうになりながらも、岩の割れ目に踏ん張ってしがみついているカエデなどの木を見ると心を打たれるものがある。たっぷりと喉を潤してから、家族への土産として、500ccのペットボトルに水を汲む。鋭気を養ったところで出発だ。

「野中の清水」に8時半頃到着した我々は、道路の端にリュックを置き、空のペットボトルを取り出し水場に進む。手前左手には「いにしえの すめらみかども中辺路を 越えたまひたり のこる真清水」と茂吉が詠んだ石碑が建っている。朱塗りの欄干の左手にある石段を数段降りたところにある湧水箇所は、縦2メートル、横5メートル、深さ1メートル弱の、石で囲まれた貯水槽になっている。底には大きな石と小さな石が隙間無く綺麗に敷き詰められているので、柿田川のように砂が舞い踊るというようなこともなく、あまりの透明度の高さゆえ、どこから湧いているのか判断できない。貯水槽の一辺に作られた2箇所の排水孔から滾々と流れ出ている水量を見て驚嘆した。ここは日本名水百選に選ばれているが、私は過去これほど豊かな水量を見た記憶は無い。この水量をみても、この地方の雨量の多さが推測される。真夏にもかかわらず、水温も美味しく感じる10数度だろうか。そして長い間、地球という母体で育まれ、恵みもたっぷり含まれている、私にとっては過去最高の「名水」と言えるだろう。貯水槽の周りは幅1メートルほどの通路ができていて、その山側中央の岩壁には小さな祠もある。岩壁の1番高い所は10メートル以上あり、下半分くらいはぎっしり石が積まれ、上の方はコンクリートで格子状の補強工事がされている。倒れそうになりながらも、岩の割れ目に踏ん張ってしがみついているカエデなどの木を見ると心を打たれるものがある。たっぷりと喉を潤してから、家族への土産として、500ccのペットボトルに水を汲む。鋭気を養ったところで出発だ。

少し歩いて左手の狭い急な階段を昇りきると本来の熊野古道に戻る。目の前には江戸時代にタイムスリップしたような萱葺き屋根の「とがの木茶屋」がある。囲炉裏もあり、風情溢れる佇まいで泊まりたい衝動に駆られる。そのすぐ左手には継桜王子がある。今まで王子の多くは石碑だけだったが、ここは石の鳥居と、階段を上った先に祠がある立派な王子である。眼下には、先ほどまで居た「野中の清水」の全貌が俯瞰できる。少し進むと「秀衡桜」がある。秀衡桜は、奥州の藤原秀衡が、生まれたばかりの子を滝尻の岩屋に残して熊野へ参る途中、ここで杖にしていた桜を地に突き刺し、それが成長したものだという伝説がある。奥州との関係がこの南紀まであったのだろうか。ここは桜の木が多いので、春はとても美しい景色になるだろう。美味しい水と四季の美しさを想像すると、ここに住みたくなってしまう誘惑に駆られる。後ろ髪を引かれる思いで先へ進む。間もなく小さな掲示板が見えてきた。それにはこのようなことが書かれている。「平安時代の陰陽の大家である安倍晴明が大きな石に腰を掛けて休んでいた時、山が急に崩れそうになったが、得意の呪文で崩壊を防いだ」。掲示板の横にある10段ほどの石段を上がると縦50センチメートル、横1メートル、高さ50センチメートルほどの石があった。この石が、安倍晴明が腰を掛けたという石のようだ。右手には平屋の家があり、普通の民家の入り口のようである。もし人が住んでいるとしたら、観光客がこのように頻繁に玄関の近くまでやって来てお喋りされては、落ち着かないのではないかと心配になる。

少し歩いて左手の狭い急な階段を昇りきると本来の熊野古道に戻る。目の前には江戸時代にタイムスリップしたような萱葺き屋根の「とがの木茶屋」がある。囲炉裏もあり、風情溢れる佇まいで泊まりたい衝動に駆られる。そのすぐ左手には継桜王子がある。今まで王子の多くは石碑だけだったが、ここは石の鳥居と、階段を上った先に祠がある立派な王子である。眼下には、先ほどまで居た「野中の清水」の全貌が俯瞰できる。少し進むと「秀衡桜」がある。秀衡桜は、奥州の藤原秀衡が、生まれたばかりの子を滝尻の岩屋に残して熊野へ参る途中、ここで杖にしていた桜を地に突き刺し、それが成長したものだという伝説がある。奥州との関係がこの南紀まであったのだろうか。ここは桜の木が多いので、春はとても美しい景色になるだろう。美味しい水と四季の美しさを想像すると、ここに住みたくなってしまう誘惑に駆られる。後ろ髪を引かれる思いで先へ進む。間もなく小さな掲示板が見えてきた。それにはこのようなことが書かれている。「平安時代の陰陽の大家である安倍晴明が大きな石に腰を掛けて休んでいた時、山が急に崩れそうになったが、得意の呪文で崩壊を防いだ」。掲示板の横にある10段ほどの石段を上がると縦50センチメートル、横1メートル、高さ50センチメートルほどの石があった。この石が、安倍晴明が腰を掛けたという石のようだ。右手には平屋の家があり、普通の民家の入り口のようである。もし人が住んでいるとしたら、観光客がこのように頻繁に玄関の近くまでやって来てお喋りされては、落ち着かないのではないかと心配になる。

そこから少し下ると舗装された広い道に出る。ここは風の通り道になっているようで、太陽は多少高くなってきたが、汗ばんだ体には、緑の風が心地良い。多少腹も空いてきたし、弁当の中身も気になってきたところに、ちょうど腰を掛けるのに良さそうな石垣が見つかったので小休止することにした。わくわくしながら蓋を開けると、西日本で有名な高菜の浅漬けで包まれた、俵おむすびの形をした「めはり寿司」と、小ぶりながら普通の海苔を巻いたおにぎりが合計8つ入っていて、他に漬物や椎茸の煮物も添えられていて美味しそうだ。3分の2は昼食用に残しておく。小休止も終わり、これから小広王子までの2キロメートルが今回の熊野古道最後の道ほどとなる。今日の行ほどは昨日の稜線歩きと違い、かなりの部分が山腹に沿って切り開かれた、ほとんど高低差のない路で、しかも舗装されており、地元の林道でも歩いているような錯覚に陥ってしまう。太陽も高くなってきて、日陰が無い所を歩くのは苦痛になってきた。その内、田辺市の防災無線が、「暑くなってきたので食中毒に注意しましょう」と放送している。私の地元でも、行方不明者の捜索や、大きな火事などでは放送されるが、いくら暑い時でも食中毒の注意喚起などは聞いたことがない。これを親切ととるか、おせっかいととるかは意見が分かれるとこだろうが、なんとも微笑ましいことである。もう1つ感じたことは、田辺市の広さである。初日に泊まった紀伊田辺からバスに乗って1時間少々、半日以上山を歩き1泊して、さらに半日近く歩いてきたこのような山ばかりの所までも、同じ行政区域というから驚く。この防災放送がなかったら、そのことを見落としていたかもしれない。こんなに広くても、市の大きさとしては全国第19くらいで、1位の岐阜県高山市はその倍近くあり、香川県よりも大きいというから驚く。次第に暑さと疲労で足取りも重くなってきた。ほどなく下の方から車の走る音が聞こえてきたので、ようやく国道に近づいてきたようだ。

三叉路に鉄板の案内板があったが、上の方の半分には、破れかけ、うす汚れたビニールが掛かっている。ビニールはあまり気にしないでたくし上げると、バス停は下って行った所にあると表示されている。疑う余地もなく右の坂を下って行く。太陽は真上にあるのか、日陰の無い道は下りでも汗が滲み出る。元気ならば歩いて数分の距離だが、かなり掛かったように感じた。国道のバス停は下ったすぐの所にあった。早速時刻表を覘くと2時間以上待たなければならない。アイリス・パークの奥さんから聞いた情報では、旧道からのバスは12時44分発のはずだ。結局ここは旧道ではなく新道であるということが判明した。やはり先ほどの三差路を直進すれば良かったようだ。路を間違えた時に、しかも疲れている時に、上り坂を戻るのはなんともやり切れないものだ。戻って再度注意して見ると、汚れたビニールには、うっすらと、鉄板の案内板には表示されていないバス停がこの先にもあると、書かれてあった。今まで山中では至れり尽くせりの親切すぎる案内板だったが、肝心の場所の案内板が破れかけたビニールシートでの補正では、「世界遺産」の名が廃るのではないか。相棒と不満を漏らしながら、気を取り直してもう一踏ん張りする。

数分も歩かない内にバス停が見えてきた。時間も十分ありバス停にも近いここを昼食場所とすることにした。辺りは数件の民家しかない静かな所で三叉路の奥は緑に覆われているので休息場所もあるかと思ったが、看板から判断すると会社の敷地の可能性もある。結局、日差しを避けてゆっくりと休めそうな場所は見つからなかった。仕方なくその舗装道路の脇のわずかな木陰の下で、アイリス・パークの奥さんに作ってもらった弁当をいただく。腹が膨れると目の皮が弛んでくる。道路の上で仰向けになる。日陰とはいえ、太陽のエネルギーを蓄積したアスファルトの熱が背中に伝わってくるが、ほどなく睡魔に襲われる。極めて稀に車が通るが、傍らに相棒が本を読みながら胡坐をかいているので轢かれる心配はなさそうだ。しばし惰眠を貪る。5分くらいは寝たのかもしれない。気分も幾分すっきりしてきた。バスの発車まで、まだ30分ほど間がある。相棒が10数メートルほど先に熊野古道の険路の入り口があると言うので行ってみた。舗装道路から一歩中に入ると、幅が1メートルほどの石畳の路が葛折れになって下に続いている。下には小川が流れているのか、微かな水の囁きが聞こえてくるような気がした。天を仰げば、鬱蒼とした杉の木立が空を覆いつくさんばかりに茂り、清涼な気に満ち溢れた極楽浄土のような雰囲気だ。一歩足を踏み入れただけで、アスファルトの道路とは別世界である。一日も早くこの熊野古道を完全踏破してみたいものだ。この路を下って行きたい衝動に駆られたが、思いっきり深呼吸をして、この場所ともお別れだ。空を見ればいつしか入道雲が勢力を拡大してきている。雨が降らなければ良いが少し心配だ。10分ほど待たされたが、やっとバスがやってきた。20人乗りくらいの車で半数近くの席が埋まっていた。いよいよこれから本宮大社に向かう。左手の車窓からぼんやりと景色を眺めていると、木立の間から時々熊野古道が垣間見られ、敗北感に似た悔しさで多少落ち込む。

バスは、途中今日の宿泊先である湯の峰温泉を経由して、13時半頃に熊野本宮大社に到着した。すでに空には黒雲が垂れ込め雷も鳴り出し、今にも降りだしそうな空模様になってきた。鳥居を潜って、大急ぎで大社の階段を駆け上がる。大きな門の扉には対になった大きな菊の紋の横断幕があり、右側に「甦る日本の心!」、左側には「人生の出発の地」と大きく書かれている。学生運動の端くれだった頃なら、「ナンセンス!」などと言って、その場を立ち去っていたかもしれないが、還暦ともなると考え方の幅も広くなってきたようだ。その手前には、「境内は撮影禁止」の旨の警告文が大きな字で掲示されている。寺院では写真撮影禁止というのはあまり聞かないし、同じ熊野の神社でも後から行った速玉大社と那智大社ではそのような禁止事項には全く気がつかなかった。ここは天照大神を祀っていて、その神秘性の崩壊を恐れるあまりの対応といっては語弊があるだろうか。神様は写真を撮られると魂まで取られると思っているのか、写真嫌いのようである。高めの敷居を跨いで境内に入ると、正面の鬱蒼とした森の中に3つの社殿が見える。敷居を超えたすぐ右手の小さなテーブルの上には、冷たい水が魔法瓶に入れられ無料でサービスされている。真夏の旅人にとってはありがたく、なかなか粋な計らいだ。中庭の広さは縦15メートル、横50メートルくらいだろうか、全面に玉砂利が敷き詰められている。天照大神を始めとする7つほどの礼拝所の前には、幅50センチほどの浅い溝があり、当然賽銭箱も備えられている。すべてに賽銭を納めるのは懐が厳しい。そこで勝手ながら、天照大神と賽銭箱の1番大きかった2箇所だけで勘弁してもらうことにした。境内の出入り口の脇にはおみくじや神社縁の土産物が売られている。覘こうかと思ったが雷も頻繁に鳴り出し、風も強くなってきた。いつ降り出してもおかしくはない空模様だ。私は、家の中にいる時の迫力のある雷は好きなのだが、傘をさして外にいる時は、先端に雷が落ちそうで、正直言って怖いのである。また、衣服が濡れるのは勿論いやなのだが、眼鏡が濡れてよく見えなくなるのは極めて嫌いなのである。そして、ついにポツリと雨粒が落ちてきた。私は一目散に門の敷居を飛び越えた。彼は私を怪訝そうに見ながら、悠然と土産物を探している。手水舎の屋根の下で傘を出して彼の様子を見ていたが、降り始めたにもかかわらず土産物を漁っている。こんな雨は眼中にないといった様子だ。私は、「先に行くぞ」と叫んで、階段を駆け下りた。バス通りに出た時には、かなり激しい降りになっていた。取り敢えずバス停の前の軒下で雨宿りをするが、この調子では当分止む気配はない。相棒は相変わらず下りてくる気配がない。左手10メートルほど先に食堂の看板が見えた。腹は空いていないが軒下で相棒を待つより、ビールでも飲みながら室内で待つ方がどれほどましであろうか。躊躇せずに店に入る。

バスは、途中今日の宿泊先である湯の峰温泉を経由して、13時半頃に熊野本宮大社に到着した。すでに空には黒雲が垂れ込め雷も鳴り出し、今にも降りだしそうな空模様になってきた。鳥居を潜って、大急ぎで大社の階段を駆け上がる。大きな門の扉には対になった大きな菊の紋の横断幕があり、右側に「甦る日本の心!」、左側には「人生の出発の地」と大きく書かれている。学生運動の端くれだった頃なら、「ナンセンス!」などと言って、その場を立ち去っていたかもしれないが、還暦ともなると考え方の幅も広くなってきたようだ。その手前には、「境内は撮影禁止」の旨の警告文が大きな字で掲示されている。寺院では写真撮影禁止というのはあまり聞かないし、同じ熊野の神社でも後から行った速玉大社と那智大社ではそのような禁止事項には全く気がつかなかった。ここは天照大神を祀っていて、その神秘性の崩壊を恐れるあまりの対応といっては語弊があるだろうか。神様は写真を撮られると魂まで取られると思っているのか、写真嫌いのようである。高めの敷居を跨いで境内に入ると、正面の鬱蒼とした森の中に3つの社殿が見える。敷居を超えたすぐ右手の小さなテーブルの上には、冷たい水が魔法瓶に入れられ無料でサービスされている。真夏の旅人にとってはありがたく、なかなか粋な計らいだ。中庭の広さは縦15メートル、横50メートルくらいだろうか、全面に玉砂利が敷き詰められている。天照大神を始めとする7つほどの礼拝所の前には、幅50センチほどの浅い溝があり、当然賽銭箱も備えられている。すべてに賽銭を納めるのは懐が厳しい。そこで勝手ながら、天照大神と賽銭箱の1番大きかった2箇所だけで勘弁してもらうことにした。境内の出入り口の脇にはおみくじや神社縁の土産物が売られている。覘こうかと思ったが雷も頻繁に鳴り出し、風も強くなってきた。いつ降り出してもおかしくはない空模様だ。私は、家の中にいる時の迫力のある雷は好きなのだが、傘をさして外にいる時は、先端に雷が落ちそうで、正直言って怖いのである。また、衣服が濡れるのは勿論いやなのだが、眼鏡が濡れてよく見えなくなるのは極めて嫌いなのである。そして、ついにポツリと雨粒が落ちてきた。私は一目散に門の敷居を飛び越えた。彼は私を怪訝そうに見ながら、悠然と土産物を探している。手水舎の屋根の下で傘を出して彼の様子を見ていたが、降り始めたにもかかわらず土産物を漁っている。こんな雨は眼中にないといった様子だ。私は、「先に行くぞ」と叫んで、階段を駆け下りた。バス通りに出た時には、かなり激しい降りになっていた。取り敢えずバス停の前の軒下で雨宿りをするが、この調子では当分止む気配はない。相棒は相変わらず下りてくる気配がない。左手10メートルほど先に食堂の看板が見えた。腹は空いていないが軒下で相棒を待つより、ビールでも飲みながら室内で待つ方がどれほどましであろうか。躊躇せずに店に入る。

店のドアを開けた途端、足湯が目に留まり驚いた。室内の、しかも食堂の入り口に足湯とは。驚いている私に「いらっしゃいませ」の優しい声が飛んできた。先客は誰もいなかった。私は大社の入り口が良く見える場所に陣取り、熊野古道の地ビールを頼んだ。2本目を飲み始めた時、彼が道路に下りて来たのが見えたので、急いで外に出て、両手を大きく振って相棒の名前を叫ぶ。きょろきょろしているが、雷の音と激しい雨のため、すぐには気がつかない。横断用信号が青になり道路を渡り終えてから、やっと手を振っている私に気がついた。中に入って一緒に足湯に浸かり、外の土砂降りを見ながらビールを飲む。ガラス窓を隔てて、正に天国と地獄である。饒舌なおかみさんが、「熊野本宮大社は、明治22年の大洪水以前は、今の大社とは反対側で、大きな鳥居がある方にあった」と教えてくれた。そういえば、ここに到着する前にバスから見えた大きな鳥居を不思議に思っていたが、お陰で気分がスッキリした。また、新しい本宮大社が高台に移されたということは、そうした経緯があった訳で、自然の圧倒的な力に畏敬の念を禁じえない。思い掛けない夕立で、素敵な時間をいただいたが、帰りのバスの発車時刻である14時20分が近づいてきた。次の便だと50分先になってしまう。雨も小降りになってきたし、いつまでも店で飲んでいる訳にもいかない。名残惜しいが店ともお別れだ。バスは定刻通り発車した。偶然にも、往路で乗って来たバスと同じ運転手さんだ。軽く会釈をして乗り込む。あれほど激しかった雨は10分もしない内に上がった。16時前には今日の宿がある湯の峰温泉に到着した。本来の停留所は50メートルほど先なのだが、バスは今日の宿泊先である「民宿てるてや」の横で停車した。すると、運転手さんが「あなた方はここで降りるんでしょ!」と声を掛けてくれた。大社への往路で、途中この温泉地を通った際に看板が見え、我々が「あの“てるてや”が今日の宿だ」と話しているのを聞いていたというのだ。このような気遣いはとても嬉しいものだ。お礼を言って、幸せな気分でバスを降りる。バス停の向い側には、路に沿って幅3メートル足らずの川が流れている。

宿は、その川に架かった幅4メートルほどの石造りの橋を渡り左折して、川に沿って造られた石段を十数段登った高台にあった。宿の主人が空模様でも見に来たのか、ちょうど玄関から出て来て上空を見上げていた。この民宿のご主人の顔はネットで探した時に写真が出ていたので知っていた。しかし、実際会って見ると一層親しみが湧く。挨拶をしていると奥さんも顔を出してきた。ネットに出ていた溢れるばかりの笑顔ではなかったが、実直そうに見えた。ありふれた木造家屋で、親戚の家にでも遊びに来たような気分である。奥さんが2階の、川が見える一番良さそうな部屋に案内してくれた。今日最初の客へのサービスかもしれない。2階は片側に3部屋、廊下を隔てて1部屋とトイレ、洗面所がある。早速1階の風呂に行く。風呂は2つあり、「両方空いていますからどちらでもどうぞ」というので、手前の扉を開ける。脱衣所は1畳くらい、風呂場も1畳半ほどの広さである。私は湯船に手を入れて、その熱さに驚いた。蛇口からはポタポタと熱湯が落ちているが、私が今日最初の入浴者のためか、誰も埋めた人は無く、源泉がそのまま溜まった状態なのだろう。浴室内は硫黄の香りも微かに漂い、十分に温泉を堪能できそうだ。湯自体はほとんど無色だが、湯船は硫黄のためか黒ずんでいて、底も見えないので多少不気味だ。暫く勢いよく水を注ぐが、後から入る人のことを考えると、ぬる湯好きの私としてもあまりうめることもできない。水で埋めたために湯量はかなり増え、浴槽にゆっくり浸かっていくと、外に溢れ出たお湯が洗面器を持ち上げたり、排水孔辺りでは渦を捲いたりして戯れている。狭いながらも本格的な温泉ということで、ゆっくり入っていたかったが、熱くて2分くらいが限界だった。昨日の「女神の湯」とは比べ物にならない熱さだ。その内、相棒が隣の風呂に入ってきた。熱湯好きの彼でさえも「熱いなー」と叫んでいた。私は一足先にからすの行水で飛び出し、奥さんにビールと冷奴を頼んでから部屋に戻る。冷えたビールと相棒が揃ったところで乾杯だ。窓の外は、夕方のためなのか、靄がでているためなのか、ダークグレーの重い空気に包まれているが、真夏の暑さの断片は依然健在であり、冷えたビールが五臓六腑に染み渡る。一息ついたところで外に出てみる。歩いて1分もかからない所に公衆浴場があるが、今しがた宿で入ったばかりなのでパスする。その近くには、小栗判官が蘇生したと伝えられているつぼ湯がある。中には一人しか入れそうもない壷の湯船があり、洗い場も一人がやっとの広さだ。もちろん覗けたのは誰も入っていなかったからである。混んでいれば相当待たされるのは必定で、せっかく行ったのだから入ってくればよかったと、今になって残念に思っている。近くの掲示板に、小栗判官の蘇生には、尽力した「てるて姫」の存在があったと書かれている。私はこれを見て、民宿の屋号を不思議に思っていたが、「てるて姫」から取ったのだと理解した。宿の前より少し上流の川幅は多少広くなっている。この辺りだけ川に下りられるようになっていて、川幅の半分以上がコンクリートで埋められ、流れは端の50センチほどの溝に追いやられている。下に行くと、ゆで卵が数分で出来るという案内板があり、高さ1メートル弱、直径50センチくらいの陶器の器に導入された源泉が音を立てて湧き上がり、正に沸騰しているようである。90度以上あるため手を入れないで下さいと書かれていたが、興味本位でちょっと指を入れてみると、飛び上がるほどの熱さである。せっかくの機会なので、また道路まで戻って卵を買う。出来上がったゆで卵は脇の川で冷やす。こうして食べる温泉卵はまた格別である。宿に戻りしばらくすると、廊下の方で話し声が聞こえてきたので、他にも宿泊の人がやってきたようである。相棒は観光案内本を見ながら明日の宿を探し始めた。「週末ではないのだから、現地の案内所で探せば」と私が言っても、宿が決まっていないと不安らしく電話を掛けている。数件空いている所があり、一番安い宿を予約することになった。夕食までは少し間があるので布団を敷き、横になってテレビを見ていたら、何時しか睡魔に襲われ、しばし眠ってしまった。奥さんの「夕食の用意ができました」の声で目が覚めた。階下の八畳の和室には食事が2箇所のテーブルに用意されていて、ネットの情報に書かれていたように、鹿刺しが料理の中心に据えられていた。少し遅れて2人の子供を連れた家族が入ってきて、部屋の中は急に賑やかになった。さっそくビールで乾杯をする。鹿刺しは初体験だったが相棒も同じとのことで、慎重に箸を出す。馬刺しを淡白にした感じで、期待したほどの美味さは感じなかった。これなら鮪の刺身か、あるいは、ここは鯨で有名な串本の近くなのだから、鯨の竜田揚げなどの方が私としては嬉しかった。

8月6日の朝は7時頃に目が覚めたが、相棒は起きる気配はない。一人で風呂に行く。彼は私が部屋に戻ってから起き出して風呂に行く。熱い湯で目が覚めた後にいただく朝食に、ビールは一時主役を演じることになる。テーブルには焼き魚、のり、卵焼き、漬物、梅干、味噌汁など定番メニューが並んでいる。日本最古の温泉と言われているここ湯の峰温泉ともお別れかと、惜別の念に駆られながらの朝食であった。玄関先に土産品として置いてあった奥さん手作りの紀州の梅干を買って、8時半頃宿を出る。天気予報では、午後には晴れ間も出てくるとのことなので安心だ。定刻通りバスがやって来た。乗ったのは我々の他に老夫婦とおじさんが一人だけだ。途中、川を掘れば湯が湧き出すという川湯温泉を経由してから熊野川に沿って南下する。乗客は川湯温泉から熊野川の舟下りのバス停までは結構混んでいたが、そこで10人ほどが下車した。空も明るくなってきたので舟下りも楽しめることだろう。終点であるjr新宮駅に着いた10時頃には、強烈な夏の太陽が顔を出していた。熊野速玉大社に行く途中、県境を流れている熊野川の橋を渡り、三重県側に足跡を残す。私も彼も三重県に足を踏み入れたかどうか自信がなかったが、これで安堵した。橋の中央部では川面からの爽やかな風が体中を包んでくれ、一時心地よさを味わえたが、橋の袂に戻るにつれ風は勢いを失い、大社までの十数分を歩いただけで、また夏の地獄の世界が現実のものとなった。

11時頃熊野速玉大社に着く。ここは熊野本宮大社のような急な階段を登ることもない平地で、住宅街の一角にある。鬱蒼とした木々の下を通ると、一時涼風に包まれ気分がすっきりする。最近塗り替えられたと思われる美しい朱塗りの鳥居をくぐって中に入る。他に観光客もなく、我々が足を進める度に玉砂利の音が静寂を破る。案内板には後白河上皇が34回も熊野御幸をしたことが書かれている。信じがたい回数だ。歩き回ったせいか腹も減ってきた。11時半少し前だが、昼食とすることにした。観光案内本を持ってきた相棒のお勧めは「鹿六」という鰻専門店だ。jr新宮駅に向かって5分も歩かないうちに到着した。店の近くになると鰻を焼く煙と匂いで所在が分かった。暖簾は新調したようで綺麗だが、建物はお世辞にも綺麗とは言えない。しかし、それが返って店の歴史を物語っている。2階は見ていないため様子は分からないが、1階はテーブルが4つしか無い狭い店内だ。観光ガイドにも載っている有名店なので12時前でも混んでいると思っていたが、運よく1つのテーブルが空いていた。早速ビールで乾杯。鰻を焼く匂いもビールの格好な肴だ。ようやく出てきた鰻重はさすがに老舗の味といったところだ。腹ごしらえの後は、駅の途中にある「浮島の森」に向かう。これも相棒の観光案内本に載っている観光スポットで、私の一人旅だったら行かなかった所であろう。途中円柱形の小高い丘が見えてきた。我々はそこが目的の場所と思い込み、一周してみたが、単に切り立った丘で、どう見ても浮いている様子はない。諦めかけていると、感じの良い青年が「何かお探しですか?」と声を掛けてくれた。彼の話では、目的地はまだ先で15分近くも歩かなければならないとのことだった。青年に礼を言ってから、駅で入手した無料の地図の書き方が悪いと、二人でぶつぶつ文句を言いながら歩く。やっと到着して事務所に入ると冷房が効いていて、冷えた麦茶も用意されホッとする。気さくなおばちゃんが簡単な説明をしながら、切符を切ってくれた。浮島が浮くのは植物の分解が遅れてできた泥炭がマット状になって浮力が生じるのが原因とのことだ。私はガラス戸の向こうに見える浮島に結構大きい木があるのが見えたので、「大きな木の根は底まで根を張ってしまっているのではないか」と尋ねると、昔は数メートル動いたが、そのためか、近年は殆ど動かなくなってしまったと嘆いていた。事務所を抜け浮島を外周する木道を進む。4分の1ほど回ると、次は中心に向かう。木陰の中を進むと、湿気は多いが僅かながら爽やかさを味わえる。シダ類が多いが、直径が20センチメートル近い木も多少見られる。中心近くまで来ると、次は直角に外に向かって進む。外側に出て再び外周を少し進むと、木道は終わり池に沿って土の路になる。池の水量は淵の痕跡から判断すると、かなり少ないように思える。これ以上水量が少なくなると浮島ではなくなってしまうのではと危惧される。

11時頃熊野速玉大社に着く。ここは熊野本宮大社のような急な階段を登ることもない平地で、住宅街の一角にある。鬱蒼とした木々の下を通ると、一時涼風に包まれ気分がすっきりする。最近塗り替えられたと思われる美しい朱塗りの鳥居をくぐって中に入る。他に観光客もなく、我々が足を進める度に玉砂利の音が静寂を破る。案内板には後白河上皇が34回も熊野御幸をしたことが書かれている。信じがたい回数だ。歩き回ったせいか腹も減ってきた。11時半少し前だが、昼食とすることにした。観光案内本を持ってきた相棒のお勧めは「鹿六」という鰻専門店だ。jr新宮駅に向かって5分も歩かないうちに到着した。店の近くになると鰻を焼く煙と匂いで所在が分かった。暖簾は新調したようで綺麗だが、建物はお世辞にも綺麗とは言えない。しかし、それが返って店の歴史を物語っている。2階は見ていないため様子は分からないが、1階はテーブルが4つしか無い狭い店内だ。観光ガイドにも載っている有名店なので12時前でも混んでいると思っていたが、運よく1つのテーブルが空いていた。早速ビールで乾杯。鰻を焼く匂いもビールの格好な肴だ。ようやく出てきた鰻重はさすがに老舗の味といったところだ。腹ごしらえの後は、駅の途中にある「浮島の森」に向かう。これも相棒の観光案内本に載っている観光スポットで、私の一人旅だったら行かなかった所であろう。途中円柱形の小高い丘が見えてきた。我々はそこが目的の場所と思い込み、一周してみたが、単に切り立った丘で、どう見ても浮いている様子はない。諦めかけていると、感じの良い青年が「何かお探しですか?」と声を掛けてくれた。彼の話では、目的地はまだ先で15分近くも歩かなければならないとのことだった。青年に礼を言ってから、駅で入手した無料の地図の書き方が悪いと、二人でぶつぶつ文句を言いながら歩く。やっと到着して事務所に入ると冷房が効いていて、冷えた麦茶も用意されホッとする。気さくなおばちゃんが簡単な説明をしながら、切符を切ってくれた。浮島が浮くのは植物の分解が遅れてできた泥炭がマット状になって浮力が生じるのが原因とのことだ。私はガラス戸の向こうに見える浮島に結構大きい木があるのが見えたので、「大きな木の根は底まで根を張ってしまっているのではないか」と尋ねると、昔は数メートル動いたが、そのためか、近年は殆ど動かなくなってしまったと嘆いていた。事務所を抜け浮島を外周する木道を進む。4分の1ほど回ると、次は中心に向かう。木陰の中を進むと、湿気は多いが僅かながら爽やかさを味わえる。シダ類が多いが、直径が20センチメートル近い木も多少見られる。中心近くまで来ると、次は直角に外に向かって進む。外側に出て再び外周を少し進むと、木道は終わり池に沿って土の路になる。池の水量は淵の痕跡から判断すると、かなり少ないように思える。これ以上水量が少なくなると浮島ではなくなってしまうのではと危惧される。

その後、駅近くの徐福公園に立ち寄る。門柱の上に2層の屋根を持った立派な門をくぐると、すぐ前には小さな池、その後ろに徐福の墓があり、右手の小さな建物では土産品の販売をしている。この公園は秦の始皇帝の命により不老不死の仙薬を求めて来日した徐福を記念して造られたとのこと。偉人の栄に絆されて、不老茶など、つい散財してしまった。さて、これから、熊野の3つ目の大社である熊野那智大社へ行くためにjr新宮駅から紀伊勝浦駅に向かう。紀伊勝浦駅の駅前には足湯が設けられていて、子供連れの外人観光客も楽しそうに遊んでいる。15時5分発のバスで、死ぬまでには必ず行こうと思っていた「那智の滝」に向かう。30分ほどで車窓に広がる木々の隙間から滝が見えてくると、乗客からどよめきが起こった。

その後、駅近くの徐福公園に立ち寄る。門柱の上に2層の屋根を持った立派な門をくぐると、すぐ前には小さな池、その後ろに徐福の墓があり、右手の小さな建物では土産品の販売をしている。この公園は秦の始皇帝の命により不老不死の仙薬を求めて来日した徐福を記念して造られたとのこと。偉人の栄に絆されて、不老茶など、つい散財してしまった。さて、これから、熊野の3つ目の大社である熊野那智大社へ行くためにjr新宮駅から紀伊勝浦駅に向かう。紀伊勝浦駅の駅前には足湯が設けられていて、子供連れの外人観光客も楽しそうに遊んでいる。15時5分発のバスで、死ぬまでには必ず行こうと思っていた「那智の滝」に向かう。30分ほどで車窓に広がる木々の隙間から滝が見えてくると、乗客からどよめきが起こった。

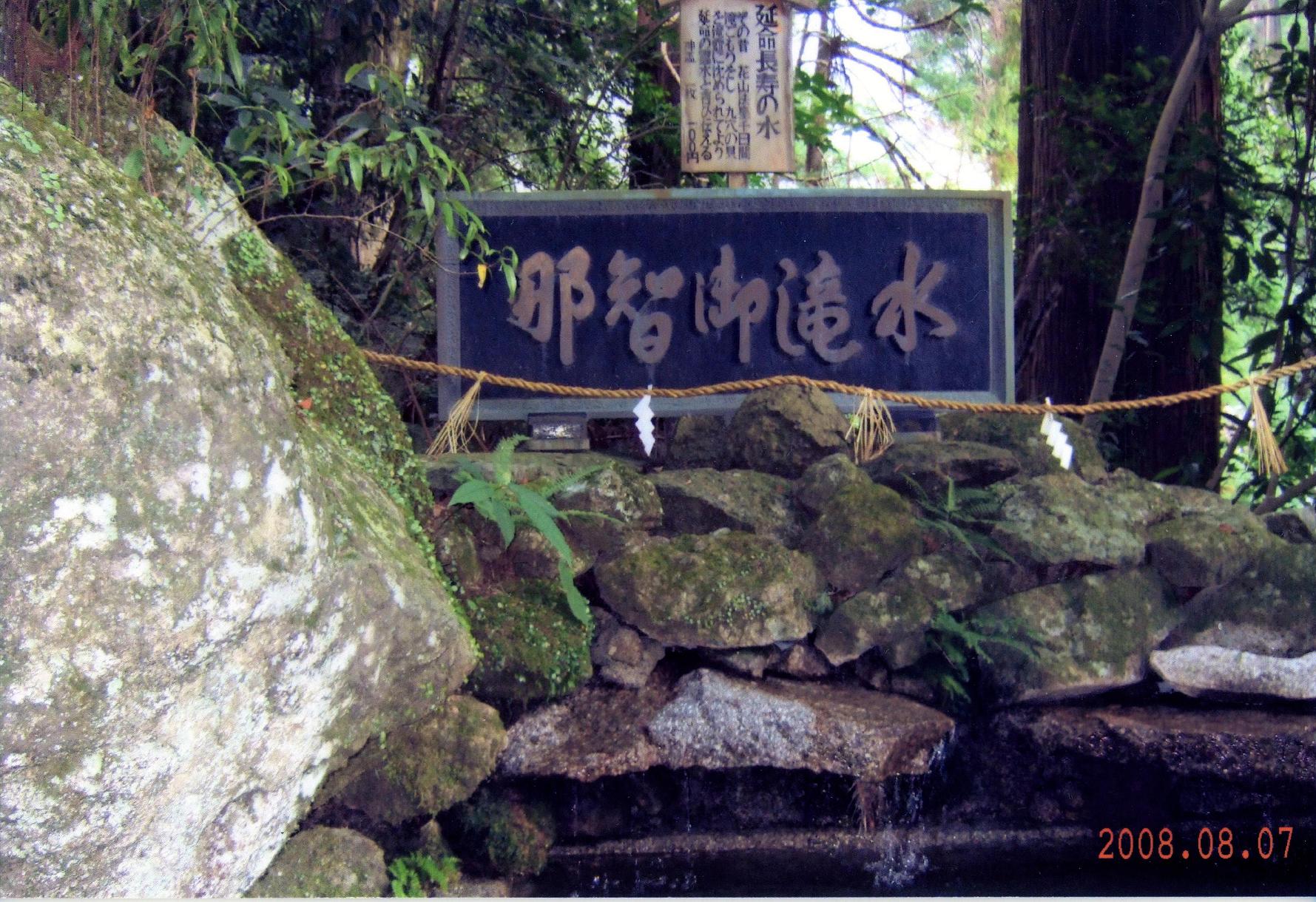

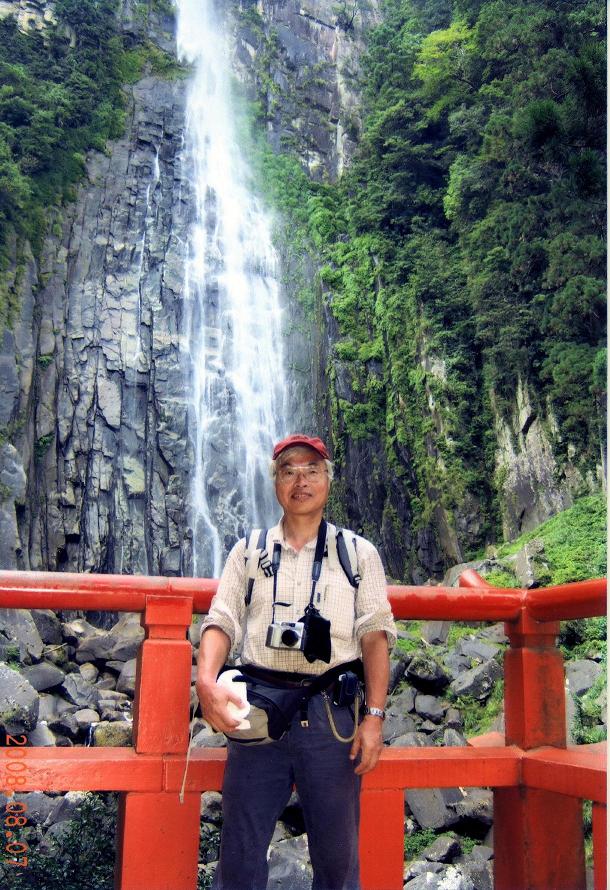

バスを降り、早速滝に向かう。杉の大木の隙間から那智の滝が一段と大きく見えてきた。緩やかな階段を下る途中、立ち止まって見るたびに、首の上向き角度は激しさを増す。階段の終点は500平米ほどの広場になっていて、左右には土産物の店が並んでいる。広場の正面には高さ1メートル幅10メートルほどの鉄柵があり、左前方には朱色の欄干が僅かに見え、その先に、荘厳な大滝の全貌が姿を現した。中に入るには300円かかる旨の掲示があるが、ここまで来たら入るしかないだろう。柵の左手にある土産店の奥にいる白装束の神社の関係者らしい人に料金を払う。中に入るとすぐの所に、鋳物と思われる立派なものに「那智お滝水」と書かれていて、竹筒から水がちょろちょろ流れ落ちていている。そばの説明書きには「延命長寿の水。この霊験あらたかな水はお猪口1杯100円です」と掲示されている。「随分商売熱心だなぁ」と2人で顔を見合わせるが、悔いを残さぬよう100円を納め、その高価な水を一気に飲み干す。少し登ると朱色の欄干が巡らされた展望台に行き着く。滝までは数十メートルだろうか。ここまで近づくと、飛沫を巻き上げながら、白い龍の如く舞い降りる日本一の滝の迫力に飲み込まれそうになる。滝から伝播されるマイナスイオンと神聖な森の精気が体中に染み込むようだ。ここで昼寝が出来たら最高の幸せだろう。鋭気も養われ、これから大社に向かう。緩やかなバス通りの路を上って行くが、多少長旅の疲れが溜まってきているのか、それとも暑さのせいか息遣いも激しくなる。

バスを降り、早速滝に向かう。杉の大木の隙間から那智の滝が一段と大きく見えてきた。緩やかな階段を下る途中、立ち止まって見るたびに、首の上向き角度は激しさを増す。階段の終点は500平米ほどの広場になっていて、左右には土産物の店が並んでいる。広場の正面には高さ1メートル幅10メートルほどの鉄柵があり、左前方には朱色の欄干が僅かに見え、その先に、荘厳な大滝の全貌が姿を現した。中に入るには300円かかる旨の掲示があるが、ここまで来たら入るしかないだろう。柵の左手にある土産店の奥にいる白装束の神社の関係者らしい人に料金を払う。中に入るとすぐの所に、鋳物と思われる立派なものに「那智お滝水」と書かれていて、竹筒から水がちょろちょろ流れ落ちていている。そばの説明書きには「延命長寿の水。この霊験あらたかな水はお猪口1杯100円です」と掲示されている。「随分商売熱心だなぁ」と2人で顔を見合わせるが、悔いを残さぬよう100円を納め、その高価な水を一気に飲み干す。少し登ると朱色の欄干が巡らされた展望台に行き着く。滝までは数十メートルだろうか。ここまで近づくと、飛沫を巻き上げながら、白い龍の如く舞い降りる日本一の滝の迫力に飲み込まれそうになる。滝から伝播されるマイナスイオンと神聖な森の精気が体中に染み込むようだ。ここで昼寝が出来たら最高の幸せだろう。鋭気も養われ、これから大社に向かう。緩やかなバス通りの路を上って行くが、多少長旅の疲れが溜まってきているのか、それとも暑さのせいか息遣いも激しくなる。

15分ほどで大社の入り口に着くが、見上げるほどの急な石段が続いている。左側には間口が一間ほどの小さな土産物店がびっしりと軒を並べている。半分ほど登ったところで息を整える。数人の若者に先を越されるが、どうすることもできない。16時少し過ぎに那智山熊野権現の大きな朱色の鳥居をくぐる。頂上に着いて最初の建物には、縦2メートル横3メートルほどの大きな絵馬が飾られている。今年の干支であるねずみが人参を銜えている絵が開運の文字とともに書かれている。ねずみは私の干支でもあり嬉しくなる。他の2つの大社は平地にあったが、この那智大社だけは山の上にあり、苦労して上ってきたためか喜びもひとしおだ。頂上の殆どが舗装されているのは、観光客が多いためかもしれない。建物は5つほどあり、山の上にこのような荘厳な建物を造った昔の人は、本当に大変だったことだろう。ここからも那智の滝が望めるが、この距離ではあの大滝も迫力には欠ける。上りは苦労したが、下りはあっという間に滝の前のバス停に到着したが、すでに10人近くが集まっていた。疲れていたためか、珍しくバスの中で少し転寝をしてしまった。勝浦駅に着いた時には、夜の帳が下り始めていた。

15分ほどで大社の入り口に着くが、見上げるほどの急な石段が続いている。左側には間口が一間ほどの小さな土産物店がびっしりと軒を並べている。半分ほど登ったところで息を整える。数人の若者に先を越されるが、どうすることもできない。16時少し過ぎに那智山熊野権現の大きな朱色の鳥居をくぐる。頂上に着いて最初の建物には、縦2メートル横3メートルほどの大きな絵馬が飾られている。今年の干支であるねずみが人参を銜えている絵が開運の文字とともに書かれている。ねずみは私の干支でもあり嬉しくなる。他の2つの大社は平地にあったが、この那智大社だけは山の上にあり、苦労して上ってきたためか喜びもひとしおだ。頂上の殆どが舗装されているのは、観光客が多いためかもしれない。建物は5つほどあり、山の上にこのような荘厳な建物を造った昔の人は、本当に大変だったことだろう。ここからも那智の滝が望めるが、この距離ではあの大滝も迫力には欠ける。上りは苦労したが、下りはあっという間に滝の前のバス停に到着したが、すでに10人近くが集まっていた。疲れていたためか、珍しくバスの中で少し転寝をしてしまった。勝浦駅に着いた時には、夜の帳が下り始めていた。

今日の宿は紀伊勝浦のブルーハーバーというホテルだ。勝浦港のすぐ前にあり、ブルーのネオンがホテルの名を文字通り美しく輝かせていた。観光通の相棒の勧めで、チェックイン後すぐに、対岸にある温泉に向かうことにする。そこはホテル浦島が経営し、山の上の方では一泊数万円かかるようで、私にはあまり縁の無い所だが、温泉に入るだけなら料金は大人1000円で済むらしい。忘帰洞と称されるその温泉は、紀州藩の徳川頼倫公が、帰ることを忘れてしまうほど素晴らしいところだと褒めたのがその名の由来だという、相棒の薀蓄を聞いて期待が持てる。今日泊まるホテルのすぐ前から50人くらい乗れそうな無料の連絡船が出ているのでとても便利だ。この港から岬にある温泉まで、直線距離で500メートルもないと思われるが、なぜ道路を造らなかったのか不思議だ。私の勝手な憶測を言わせてもらえば、港の少し先から岬の中央付近にあるホテルまでの地形が狭くて急峻なため道路を造るのが困難であり、トンネルを掘るにしても膨大な費用が掛かってしまうからではないだろうか。また、仮にトンネルを掘って開通させたとしても、広い駐車場を造る場所がないからではないかと思う。船に乗って5分ほどでホテル浦島のある対岸に到着。ホテルの中に入ると温泉の熱気か人の熱気か分からないが、すごいエネルギーに圧倒される。右手の土産物売り場や左手の切符売り場も混雑し殺気立っている。これでは浴場は芋を洗うような騒ぎで、落ち着いて入っていられないのではないかと不安に駆られる。風呂に行くまでの通路にも土産物屋や食堂やエステなどが賑やかに並んでいる。関西人のこの迫力では、帰りに何か買って帰らないと、どやされそうだ。風呂の入り口には達筆な字で「忘帰洞」と書かれた提灯がぶら下がっていて風情を醸し出している。脱衣所は思っていたほど混んでいなかったので多少安心した。ガラスの扉を開けて、いよいよ風呂場に進む。正に洞窟になっている通路をくぐると初めの湯船が見えてきた。意外にも中は空いていて、むしろ寂しささえ感じさせるくらいだ。これなら手足を伸ばしてゆっくり入っていられそうだ。真っ先に海がすぐ下に見える湯船に入る。海に面した方に湯船が3つ、壁側にも3つ、他に檜の樽風呂が2つある。すでに暗くなってしまったので、残念ながら海の景色を味わうことはできなかったが、海からの心地良い風に包まれながら、のんびり足を伸ばして浸かる風呂は、生涯の楽しい思い出になることは間違いあるまい。過去にこのような経験は無かったので、正に生きていて良かったと思えるほどの感慨である。ここに連れてきてくれた相棒に感謝である。一番左にある樽風呂から首を伸ばせば、左に4階建ての建物があり、1階のレストランには温かい明かりが燈っていて食事をしている人の姿も見える。私も死ぬまでに一度位はゆっくり1泊してみたいものだ。すべての風呂を堪能して上がる。帰りの船の到着を待つ20分ほどの間に、案の定土産を買うことになってしまった。土産を選んでいると時間の経つのは早いものだ。湯上りの後、心地よい海風を頬に受けながらホテルに戻る船もまた乙なものである。

今日の宿は紀伊勝浦のブルーハーバーというホテルだ。勝浦港のすぐ前にあり、ブルーのネオンがホテルの名を文字通り美しく輝かせていた。観光通の相棒の勧めで、チェックイン後すぐに、対岸にある温泉に向かうことにする。そこはホテル浦島が経営し、山の上の方では一泊数万円かかるようで、私にはあまり縁の無い所だが、温泉に入るだけなら料金は大人1000円で済むらしい。忘帰洞と称されるその温泉は、紀州藩の徳川頼倫公が、帰ることを忘れてしまうほど素晴らしいところだと褒めたのがその名の由来だという、相棒の薀蓄を聞いて期待が持てる。今日泊まるホテルのすぐ前から50人くらい乗れそうな無料の連絡船が出ているのでとても便利だ。この港から岬にある温泉まで、直線距離で500メートルもないと思われるが、なぜ道路を造らなかったのか不思議だ。私の勝手な憶測を言わせてもらえば、港の少し先から岬の中央付近にあるホテルまでの地形が狭くて急峻なため道路を造るのが困難であり、トンネルを掘るにしても膨大な費用が掛かってしまうからではないだろうか。また、仮にトンネルを掘って開通させたとしても、広い駐車場を造る場所がないからではないかと思う。船に乗って5分ほどでホテル浦島のある対岸に到着。ホテルの中に入ると温泉の熱気か人の熱気か分からないが、すごいエネルギーに圧倒される。右手の土産物売り場や左手の切符売り場も混雑し殺気立っている。これでは浴場は芋を洗うような騒ぎで、落ち着いて入っていられないのではないかと不安に駆られる。風呂に行くまでの通路にも土産物屋や食堂やエステなどが賑やかに並んでいる。関西人のこの迫力では、帰りに何か買って帰らないと、どやされそうだ。風呂の入り口には達筆な字で「忘帰洞」と書かれた提灯がぶら下がっていて風情を醸し出している。脱衣所は思っていたほど混んでいなかったので多少安心した。ガラスの扉を開けて、いよいよ風呂場に進む。正に洞窟になっている通路をくぐると初めの湯船が見えてきた。意外にも中は空いていて、むしろ寂しささえ感じさせるくらいだ。これなら手足を伸ばしてゆっくり入っていられそうだ。真っ先に海がすぐ下に見える湯船に入る。海に面した方に湯船が3つ、壁側にも3つ、他に檜の樽風呂が2つある。すでに暗くなってしまったので、残念ながら海の景色を味わうことはできなかったが、海からの心地良い風に包まれながら、のんびり足を伸ばして浸かる風呂は、生涯の楽しい思い出になることは間違いあるまい。過去にこのような経験は無かったので、正に生きていて良かったと思えるほどの感慨である。ここに連れてきてくれた相棒に感謝である。一番左にある樽風呂から首を伸ばせば、左に4階建ての建物があり、1階のレストランには温かい明かりが燈っていて食事をしている人の姿も見える。私も死ぬまでに一度位はゆっくり1泊してみたいものだ。すべての風呂を堪能して上がる。帰りの船の到着を待つ20分ほどの間に、案の定土産を買うことになってしまった。土産を選んでいると時間の経つのは早いものだ。湯上りの後、心地よい海風を頬に受けながらホテルに戻る船もまた乙なものである。

ホテルに戻ってから、早速夕食に出かける。地方の店は早く閉まってしまうので、ここでも店探しが大変だった。ここは「マグロ」で有名だし、マグロ好きの私は、駅からホテルに着くまでの道中に、数軒の寿司屋に目星を付けておいたのだが、夜8時を過ぎてしまったせいか閉店していた。後は行き当たりばったりで探す他はない。数件開いていた店のうち、相談の結果マグロを置いていそうな食堂に入った。先客は2人だけで奥の明かりも消されていて、そろそろ閉店間近と思われる雰囲気も漂っている。とにかくビールで乾杯して喉を潤す。枝豆や焼き魚、冷奴などの定番のつまみや、今日の出来事などを肴に話が弾む。腹も減っていたので、この地に相応しい「マグロ丼」を注文する。出てきた丼には、すでにたれのかかったマグロが一面に敷き詰められていて白いご飯が全く見えない。さすがマグロの漁獲高が日本一の地と言われるだけのことはあると、その時は歓喜した。そして、口に運んだ途端、そのたれの甘さに少なからず驚いた。関東なら醤油と山葵というところが多いと思うが、砂糖でも入っているのではないかと思わざるを得ない甘さである。私は我慢できる範囲だったので、そのまま平らげてしまったが、横浜出身の相棒は「なんだ、この甘さは!」と小声で不満を漏らし、結局半分ほど残してしまった。今更店選びの失敗を後悔しても始まらないが、ホテルまでの帰りの道中、お互い味付けに対する非難が止むことはなかった。私が「関西は甘いたれが主流かもしれないよ」と宥めても、焼け石に水だった。この夕食が少なからず翌日まで影響を及ぼすことになろうとは、その時の二人には予想できなかった。

今日8月7日は、今回の旅の実質的な最終日だ。昨日の夕食は多少がっかりしたが、疲れていたせいか、部屋に戻り横になると、すぐに眠りに入ったようで、今朝は6時半頃に目が覚めてしまった。2度寝を試みたが、結局眠れなくて、シャワーを浴びたりテレビを見たりして時間を過ごし、昨夜約束した8時頃相棒に電話をいれる。受話器の向こうから、かすれた、ひ弱な声が聞こえてきた。話によると、昨夜の甘いたれがかかったマグロ丼のせいか、彼は部屋に戻ってから、腹の具合がおかしくなり嘔吐や下痢で、ほとんど寝られなかったとのこと。私は鈍感力が強いのか、特に変わったことはなく至って元気だ。朝食はどうするか尋ねると、「とても食べる気にはなれないよ」と、空気の抜けかかった風船から搾り出すような声を発した。「何か飲み物でも持っていこうか」との私の問いに、「何も口にしたくない」との返事。私は「チェックアウトまでゆっくり休んでいろよ。なるべく長く休んでいられるように頼んでみる」と言って、1階に下りた。フロントにいた無愛想なおじさんから朝食用の食券を購入した後、相棒の件を切り出した。「友人は気分が悪いので、チェックアウトぎりぎりまで寝ていても良いか?」と聞いてみる。当然その答えは「ok」である。そして、さらに探りを入れるように、「チェックアウトは10時ですよね。少しでも長く休ませたいけど、それ以降はむりですよねー」。「そうですね。決まりですから・・・」との答えが返ってくるかと思いきや、「12時を過ぎると掃除が入るのでそれ以降は無理ですが、それまでならいいですよ」との、予想外の優しい、有難い言葉が返ってきた。礼を述べて、さっそく相棒に「許可が出たから、昼頃までゆっくり休んでいろよ」と携帯で連絡する。ホッとして食堂へ行き早速ビールを頼む。一人で飲むビールは一段とほろ苦い。焼いたアジに目玉焼き、ウインナーソーセージ、サラダで、一人だけの寂しい朝食を摂る。マグロ自体に傷みがあったのなら、少なからず私にも影響は出ていた筈だが、味が多少甘すぎただけで胃腸の調子がおかしくなるとは、なんとデリケートなのだろう。私などは、多少賞味期限の切れた物でも時々口にしているので、胃腸の方も少しくらいの異常事態には、即対応してくれたのだろう。鈍感力は少なからずあった方が良いのかもしれない。そんなことを考えながらの食事が終わってから、一度は散歩でもしようと外に出てみたが、いつ雨が降りだしてもおかしくない空模様で、散策する気力も萎えてしまいまた部屋に戻る。11時に携帯の目覚ましをセットして、2度寝を決め込んだ。11時半過ぎに、相棒に電話を入れると、少しは元気になったような声だった。荷物をまとめ、彼の部屋に行くと準備も整っていて一緒にフロントに向かう。おじさんにお礼言って、今にも降り出しそうな、重苦しい外気の中をゆっくり進んで行く。相棒の表情には多少の厳しさも窺えるが、なんとか大丈夫そうなので、昨日計画した本州最南端の串本へ向かうことにする。

紀伊勝浦から串本まではjrで40分ほど海岸線を走る。暫くすると、左手の海には鋸の歯のような奇岩が見えてきた。弘法大師と天の邪鬼との伝説も残されている橋杭岩だ。この辺りは山が海まで迫っているので、鉄道も道路も寄り添うように海岸沿いを走り、車窓のすぐ下が海になっている箇所も多く、台風などの高波の時などはすぐ不通になってしまうのではないかと心配してしまう。串本駅に着いてからは、バスで岬に向かう。今にも降り出しそうな雲行きのせいか、はたまたウィークデイのせいか、乗客は10人にも満たない。住宅街を抜け30分ほどで潮岬灯台に到着。降りたのは我々の他は、若いカップルと親子ずれの合計6人で、全員が白い灯台に向かって歩いていく。左手には広大な太平洋が望める。灯台の敷地内へ入ってすぐ目に留まった掲示板には、予約すればプレゼント用の花束も用意してくれる旨が謳われている。関東人はこのような気障な行為はあまり得意ではないかもしれないが、恋人や大切な人に対するサプライズとして、かなりの効果が期待できそうな謳い文句である。アイデアとしてはなかなか面白いと思う。灯台の中は、一人ずつしか通れない狭い螺旋階段で、多少息を切らしながら展望台まで登る。本州最南端のこの灯台から南に見えるのは、ただ海、海、海である。このような天気にも関わらず、波が比較的穏やかなためか、数人が海水浴をしているのが眼下に見える。遠くには大型タンカーがゆっくり進んでいる。

紀伊勝浦から串本まではjrで40分ほど海岸線を走る。暫くすると、左手の海には鋸の歯のような奇岩が見えてきた。弘法大師と天の邪鬼との伝説も残されている橋杭岩だ。この辺りは山が海まで迫っているので、鉄道も道路も寄り添うように海岸沿いを走り、車窓のすぐ下が海になっている箇所も多く、台風などの高波の時などはすぐ不通になってしまうのではないかと心配してしまう。串本駅に着いてからは、バスで岬に向かう。今にも降り出しそうな雲行きのせいか、はたまたウィークデイのせいか、乗客は10人にも満たない。住宅街を抜け30分ほどで潮岬灯台に到着。降りたのは我々の他は、若いカップルと親子ずれの合計6人で、全員が白い灯台に向かって歩いていく。左手には広大な太平洋が望める。灯台の敷地内へ入ってすぐ目に留まった掲示板には、予約すればプレゼント用の花束も用意してくれる旨が謳われている。関東人はこのような気障な行為はあまり得意ではないかもしれないが、恋人や大切な人に対するサプライズとして、かなりの効果が期待できそうな謳い文句である。アイデアとしてはなかなか面白いと思う。灯台の中は、一人ずつしか通れない狭い螺旋階段で、多少息を切らしながら展望台まで登る。本州最南端のこの灯台から南に見えるのは、ただ海、海、海である。このような天気にも関わらず、波が比較的穏やかなためか、数人が海水浴をしているのが眼下に見える。遠くには大型タンカーがゆっくり進んでいる。

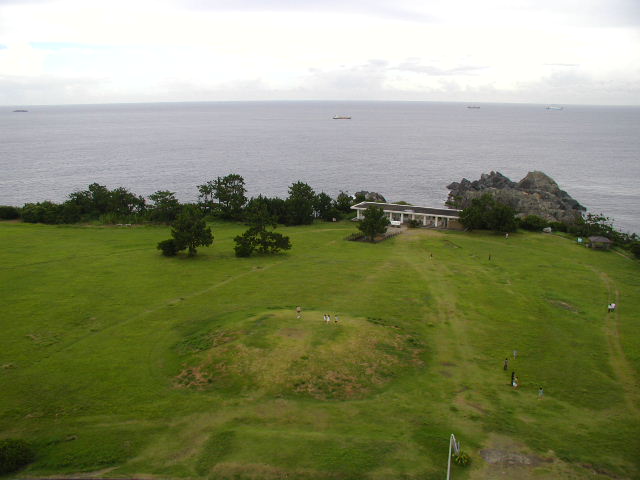

灯台から海岸線に沿って10分ほど歩くと、右手に広い草原が、左手には6階建ての円筒形の観光タワーが見えてきた。エレベーターで展望台まで昇るには300円掛かるが、相棒は有料なのが気に入らないのか「俺は行かない」と草原の方に向かう。私はせっかくここまで来たのだからと、昇ってみる。最上階でエレベーターを降りると、東京タワーと同じように土産物が並べられている。そこを通り抜け屋外の展望台に出ると、広大な太平洋が眼下に広がる。潮岬灯台より高いし、多少なりとも半島に突き出した位置にあると思われるので、正に地球が丸いのを実感できる。他には誰もいないので、地球を独り占めといった感もある。草原で相棒が両手を大きく振っている。1階と最上階に土産物屋があったが、平日の上、曇天せいか閑古鳥が鳴いていた。展望台を下りてから草原に向かい、本州最南端の碑の前で相棒と一緒に記念写真を撮り、すぐ下が海という、正に本州最南端の地に立つ。帰りのバスの発車までかなり時間があるので、すぐ脇の土産物屋を覘くと、饒舌なおばさんの口車に乗せられ、土産物を買う羽目になってしまった。時間つぶしのために飲む缶ビールも買ったが、爽やかな海風と南国の太陽があったなら、さぞかし美味かったろうに、どんよりとした空の下ではなぜか侘しい。時間もあったので、天気さえ良ければ草原に寝転んで、昼寝でもできたのだが、湿っぽい草むらではそれも叶わない。

灯台から海岸線に沿って10分ほど歩くと、右手に広い草原が、左手には6階建ての円筒形の観光タワーが見えてきた。エレベーターで展望台まで昇るには300円掛かるが、相棒は有料なのが気に入らないのか「俺は行かない」と草原の方に向かう。私はせっかくここまで来たのだからと、昇ってみる。最上階でエレベーターを降りると、東京タワーと同じように土産物が並べられている。そこを通り抜け屋外の展望台に出ると、広大な太平洋が眼下に広がる。潮岬灯台より高いし、多少なりとも半島に突き出した位置にあると思われるので、正に地球が丸いのを実感できる。他には誰もいないので、地球を独り占めといった感もある。草原で相棒が両手を大きく振っている。1階と最上階に土産物屋があったが、平日の上、曇天せいか閑古鳥が鳴いていた。展望台を下りてから草原に向かい、本州最南端の碑の前で相棒と一緒に記念写真を撮り、すぐ下が海という、正に本州最南端の地に立つ。帰りのバスの発車までかなり時間があるので、すぐ脇の土産物屋を覘くと、饒舌なおばさんの口車に乗せられ、土産物を買う羽目になってしまった。時間つぶしのために飲む缶ビールも買ったが、爽やかな海風と南国の太陽があったなら、さぞかし美味かったろうに、どんよりとした空の下ではなぜか侘しい。時間もあったので、天気さえ良ければ草原に寝転んで、昼寝でもできたのだが、湿っぽい草むらではそれも叶わない。

バスの発車時刻である3時半が近づいてきたので、タワーの横のバス停に向かう。バスを待っているのは、中年の男性一人と中年夫婦と我々だけだ。バスは定刻に出発。後は電車に乗って、紀伊勝浦から19時半発の池袋行き夜行バスに乗って帰るだけだ。これで今回の旅の大半は終わったことになり、一抹の寂しさも湧いてくる。紀伊勝浦には夕方5時頃に着いたので、バスの発車まで時間を潰さなければならない。相棒はまだ食欲が湧かない様子だ。仕方なく一人で昨日の夕食の仇を取るべく商店街を一周してマグロ屋を探すが、中途半端な時間のせいか開いていたのは結局駅前の食堂くらいしかなかった。店のおやじさんのお勧めであるマグロ丼を注文する。昨夜ほど甘くはないが、矢張り関西圏のタレは甘いのが一般的のようだ。マグロ丼は昨夜の不満を払拭するほど満足したとはいえないが許容の範囲内だった。外にでると陽はかなり傾いていたが、夏の夜の帳の下る気配はまだない。駅付近には時間を潰せそうな場所もないので、のんびりバス停に向かうと、今まで気がつかなかったが、勝浦港の一角に足湯があった。無料で、しかも駅前のより数倍広いのに誰もいない。のんびり浸かりながら、港に浮かんでいる漁船や、向こう岸で煌々と灯をともしているホテル浦島を眺めながら、しばし旅の余韻に浸る。相棒の体調不良に加え、お互い旅の疲れも加わってか口数は少ない。静かに、ゆったりと勝浦港が夕闇に包まれていくのに反比例して、宿や店、船の灯りが賑やかさを増していく。

バスは発車10分前に到着した。我々以外に乗ったのは4人だけの寂しい出発である。ここで珍しいことが起こった。切符というものは、車掌に渡して鋏を入れてもらった後は返してくれるのが常識であり、当たり前のことであると私は思っていた。今回も当然そうしてくれるものと思っていたが、どういう訳か車掌は切符を仕舞い込んでしまった。慌てた私は、「記念に欲しいので切符をください」と言うと、「決まりなので、お返しできません」と、官僚的な冷たい言葉が返ってきた。百歩譲って、仮に持って帰れないとしても、切符とは、乗客が目的地まで代金を払った証として、少なくとも、下車するまでの所有権は乗客のものである筈である。「何で?!」と詰問しようかとも思ったが、相棒や他の乗客の手前もあり、また喧嘩をする気力もなかったので、不快感を押さえながら席に着く。往路ではこんなことはなかったのに、バス会社によって、こんなにも対応が違うのだろうか。ただ、そんな不快感を緩和してくれる嬉しいこともあった。それは、車内が3列シートでゆったりしていて、リクライニングもかなり利かせることが出来ることだった。往路が4列(補助椅子を加えると5列)で、ほとんどリクライニングもきかなかったのに比べると雲泥の差だ。これだけ座席が傾けば、多少は眠ることも出来そうだ。数箇所の停留所で乗客を拾いながら、高速道路に入る前には満席になった。親子連れ、中年のおばさん、おじさんが主流で、少数派として若い女性客が色を添える。往路の学生主体の賑やかな連中とは全く異なった大人の雰囲気が漂う。22時過ぎには消灯で、足元のスモールライトとカーテンから漏れ入る街灯の薄明かりが、乗客のシルエットを浮かび上がらせる。高速道路に入る前に1回、入ってから3回ほどの休憩があり、その度に目が覚めた。

終点の池袋には都心付近の渋滞の影響で30分ほど遅れ、7時少し過ぎの到着になった。熟睡はできなかったが、少しは眠れたようで、往路の時のような不快感はなかった。やはり多少値段の高かっただけのことはある。東京の朝の空気はお世辞にも清清しいとは言えないが、無事に到着した安堵感と旅の充足感で気分は良い。一週間近くの旅で、雨に降られたのは熊野本宮大社に到着した際、1時間ほど夕立に遭遇しただけだ。しかし、そのお陰でビールを飲みながらの足湯体験が出来、かえって楽しい思い出を作ってくれた。難行苦行をメーンテーマに、一人で旅をしていたら、とても出来そうにない楽しい出来事もたくさん経験させてもらった。これは相棒のお陰であることは言うまでもない。これで、本州は全てクリアし、残る未踏の県は、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄だけとなった。満足感の一方で、熊野古道を半分で終わらせなければならなかった屈辱感も、心の片隅に燻っていることは否めない。残りの半分もいつかは踏破しなければならないと心の中で誓いつつ、池袋で相棒と堅い握手を交わして、帰宅の足を速めるのであった。

大木秀俊君と