|

山梨県の自然金

山梨県には戦国武田時代の古ーい金山があちこちにありますが、ここの金鉱石は花崗岩中の石英脈になります。この地域の自然金観察を重ねていると、含金石英脈は堆積岩との接触部分に沿って、結構な広範囲にわたって分布していることが分かってきました。武田の金山衆はこれらのうちから最も金の濃い部分だけを掘っていただけにすぎなかったようです。また、この地域には花崗岩中の含金石英脈以外にも堆積岩地帯の断層に沿って金を多く含む部分があることも発見しました。江戸時代にこのような部分から土金採掘をした形跡も見られます。

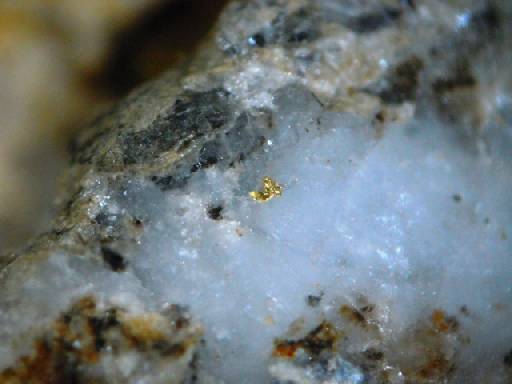

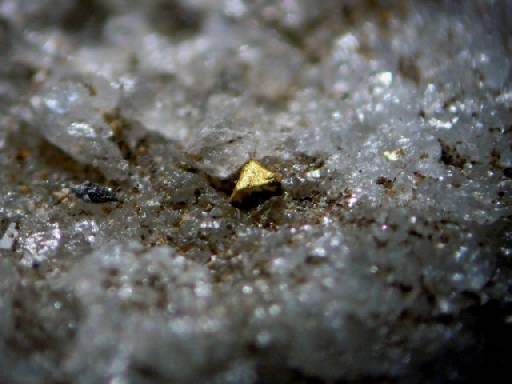

この日は、露頭に張り付いたままの自然金の撮影に成功しました。撮影後、静寂の中で自然金の露頭に寄りかかり、お弁当を頂きました。なんともリッチな気分です。

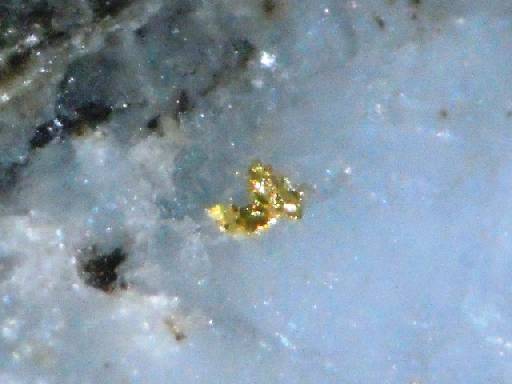

運動不足によるメタボ解消に出かけた際に、見込みがありそうな転石があったので持ち帰り、ビールをプハッとやりながら観察していると、ルーペの向こうに見事な黄金の三角形が現れました。

アングルを少し変えて撮影してみました。角度によっては三角形がややひしゃげているようにも見えます。

自然金の結晶は等軸晶系という分類に入るそうですが、等軸晶系の基本は、長さ・幅・高さが同じサイコロのような六面でできた立方体の形です。八〜十二面体になることもあるけれど、基本は立方体なんだそうだ。でも、インターネットなどに時々出てくる自然金の自形結晶は、八面体か三角面の組み合わせが多いですよね。もっともふつうに見られるのは、網状、樹枝状、糸状、塊状などの形で存在しているようです。他の結晶系として単斜晶系、三斜晶系、正方晶系、斜方晶系、六方晶系などがあります。自然金の自形結晶は稀なようですが、結構それに近いものが採集できました。

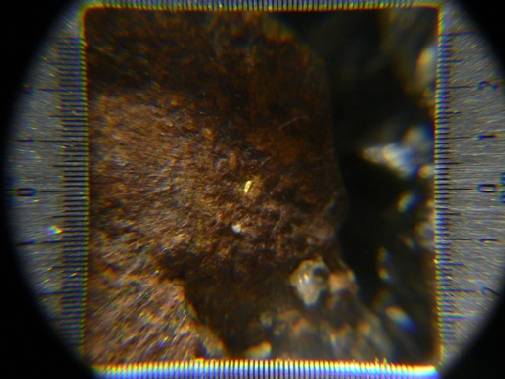

上2点は2006年8月と2007年9月に採集しましたが、はっきり言って砂金の部類に入ります。しかし、鉱脈そのものを掘っていたようで、この場所では他にも自形結晶金に近いものがいくつか採れています。八面体結晶は埼玉のスピネル式双晶?とともに強酸浴を丸一日耐えました。 さて、スピネル式双晶とはいったいなんでしょうか?調べてみました。これは2つの結晶からなる双晶のことだそうです。名前の通りスピネルという鉱物に多く見られる結晶形で、双晶は三角板状の結晶になるそうだ。普通は正八面体の結晶になるはずなのですが、この結晶の三角形の部分を共有した双晶が三角板状になっちゃうらしい。んー、良く分かりませんが・・・また、正八面体に結晶化する鉱物の多くがスピネル式双晶を形成するそうで、ダイアモンドのスピネル式双晶も存在するということです。

お気に入りの結晶金を並べてみました。一番左の金の玉は、鉱石中の硫化物が劣化したボロボロの鉄錆のような部分から汚いものがポロリと落ちてきました。よく洗うと美しい金の玉が出てきました。しかし、どうです?どれも美しいでしょ?我が家では特別な待遇で保管しています。

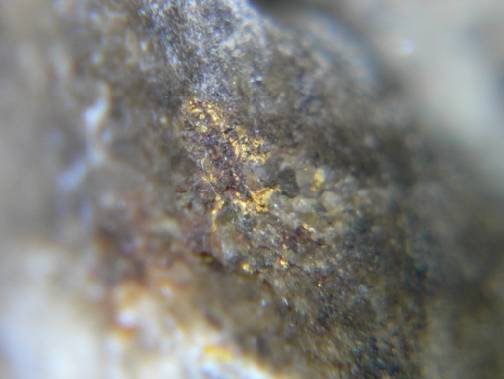

この採取地も戦国武田の金山と言われています。近代になってから掘られたと思える坑口周辺の川床は、石英の脈が数条、黒い頁岩を横切っていて、この延長線上に坑口がポッカリ口を開けています。この日は運良く、茶色に変色した怪しい転石を川岸に発見しました。帰宅してからじっくり観察をすると、小さいながらも目的の輝きを発見することができました。良く見ると自然金には黄色い鉱物が密着した形で随伴しているようです。何の鉱物なのでしょうか。

|

||

|

| |

|

||

|

|