|

�V���쐅�n�̍���

�@�z�K�������Ƃ��ē�A���v�X���ʂ̒����\���������̗���ƒ����A���v�X���ʂ����ʂɂ����Ă̗��������Ĉꕔ���m���������߂Ȃ���É����֔����Ă��܂��B�����āA�l���s�ƔՓc�s�Ƃ̋������B��ɒ����ł��܂��B����͓�̃A���v�X�ɋ��܂ꂽ�}�s�Ȓn�`�̂��߁A�Â�����u�\���v�u�\��V���v�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B

�@�V���쉈���𑖂�JR�ѓc���̈ɓߑ哇����ɂȂ�ƁA�ǂ������̍s���͈͂��Ă���悤�ŁA�n���I�ɂ����ς蕪����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�ԂŔ���Β��������Œʉ߂��Ă��܂����A�ѓc�����͌b�ߎR�g���l�����Ă��܂��̂œV����j�S���Ƃ����镔���ɂȂ�Ɗ��Ɏ��̔]�݂��ɍ��܂ꂽ�n�}���犮�S�ɂ͂ݏo���Ă��܂��Ă��܂��B �@�ɓߑ哇�͎O�\���N�O�A�����A��D����������A���v�X�����x�̌����A�O�����ւ̃A�v���[�`�ɉ��x�����Ԃ��Ă��܂��B�܂��A�~�̍r��O�R�o���ɏ��a������A�����ė₽�����a��k�s�ŐԐΊx���������L��������܂��B���̂Ƃ��̗Ő����s�ł͔Z���ɂ��z���C�g�A�E�g�ŁA�������S�������Ȃ��Ȃ�A�܂�ŋV���Ă���悤�ȕ��s���������܂����B���̂Ƃ��A�������特�ɂȂ�Ȃ���C�̐U���������A�v�킸������т��܂����B�����ǂ������̂��^���悩�����̂��͒肩�ł͂���܂��A�����̗Ő��͓ޗ��̒�ւƃX�p�b�Ɛꗎ���Ă��܂����B�ǂ�����݂����ꗎ�����̂ł����B���̂Ƃ��͖{���ɖ��E�������Ǝv���Ă��܂��B �@���āA���̘b�ł͓V���여��ɂ́AJR�ѓc���Y��̕ӂ�ŕ�������̌������ɗL���ȒË���R������܂��B���̋��R�̊J����1572�N�i���T�R�j���A���c���ɂ����̂������ł��B�������A�ǂ��܂ōs���Ă����ƌ����Ε��c���ł��˂��B��͂蓖���A��ύL��Ȑ��͔͈͂������Ă����؋��ł��傤�ˁB������������D���������炵���B�Ë���R�͕��c���ŖS��͐D�c�A����ƈ����p����čs���܂����A���a�ɓ����Ă���A�܂��{�i�I�ɍ̌@����Ă����悤�ł��B�P���z�ɔ����āA���E��E���E����Ȃǂ��Y�o�����Ƃ����܂��B�����͍s���Ă݂����ȂƎv���܂����A���I�ɂ͂��炭���������Ă��܂��A�����Ȋo������ďo�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����v���Ă��܂��B

�@�V���쐅���̐z�K�Ύ��ӂɂ͂������̎Y���n������܂��BJR����̓�V�q���̋{�쌹�������{���R�Ƃ���Â����R������܂����A���̍z�����{�̌`�Ŗ�������Ă���Ƃ̓`���Ŗ��t�����A�̌@��1558�N�i�i�\�̍��j���炳��Ă��������ł��B����𐅌��Ƃ��鏬���ȑ�Ńp���j���O�����������Ƃ�����܂����A���̂Ƃ��͔����ȋ����������������邱�Ƃ��o���܂����B

�@�܂��A�z�K�Ζk�݂ɗ��������ł������͍̂�܂��B�ʓI�ɂ͑�Ϗ��Ȃ��ł����A���z����������Ƃ����܂��B���̐�̗���̒n���͎O�g��тł���������[�É��\�����ɂ���ĂP�Q�q�����炳��Ă���Ƃ����܂��B�����A���̂�������̈ʒu�ɂ��ǂ����Ƃ���ƁA���̐�Ƌ��{���R�͌��\�߂��ʒu�ɂȂ���܂��B�������낢�ł��ˁB

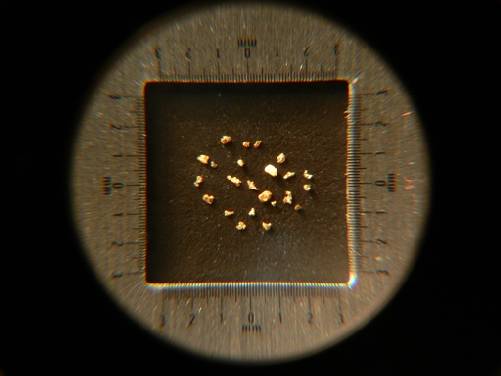

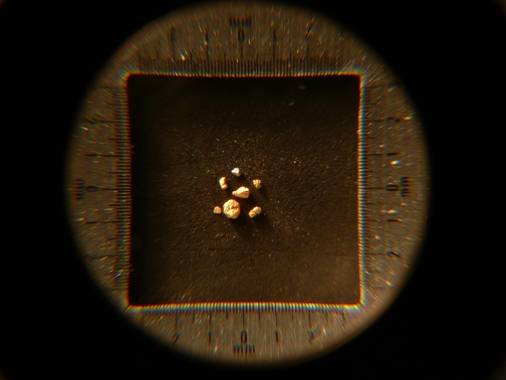

�@�ʂɂ������Ȃ���ΎO�g��т̒n��ō����̏W����A���Ȃ�̊m���Ō����邱�Ƃ��ł���悤�ł��B�Ȃ�A��A���v�X�������k�ɑ���O�g��т�T���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B���Č����Ă����{���R�U��̂��łɁA�ق�̂�����҂�ړ����������Ȃ�ł��B�g�t�������Ȃ���̂��M�܂킵�͑�ϋC�����ǂ��ł����B

|

||