|

多摩川水系の砂金

多摩川の源流は山梨県北東部の埼玉県との県境の水を集めた一之瀬川と国道411号線柳沢峠の東部一帯を集める柳沢川を武田氏滅亡時の悲劇に由来するおいらん淵付近で合流の後、丹波川と名を変えて東京都民の水がめである奥多摩湖に注きます。奥多摩湖に注ぐもうひとつの支流小菅川は中里介山の未完の大河小説『大菩薩峠』で有名な大菩薩峠東部の水源を集めています。小河内ダムから下流は多摩川と名前を変えて東京都を流れ、多摩川一の大きな支流、秋川を福生市熊川の近くで入れる。さらに下流では神奈川県との県境として東京湾に流れ込む一級河川です。

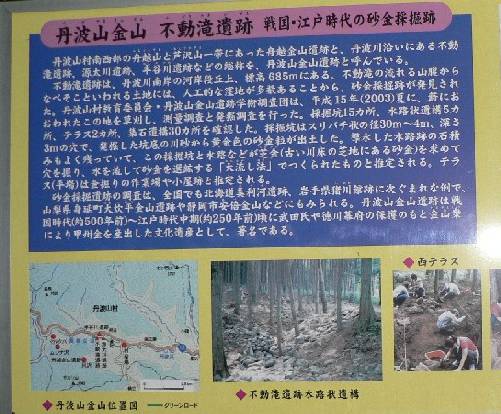

さて、大昔の金鉱山以外に多摩川水系で金属に関連する鉱山として、近代になってからマンガンの鉱山がありました。しかし、金の晶出にマンガンは関係はないようで、石英や硫化物などが密接な関係にあるそうです。最近の研究ではアルミニウムも金の凝集に一役買っているとの見方もされています。戦国時代武田の黒川、竜喰の各金山は中生代後期の堆積岩へ第三期に貫入した深成岩との接触部分にあたり、主に母岩は花崗岩のようです。他に牛王院と呼ぶ金山もあったそうなので偵察を兼ねてハイキングをしてみたことがありますが位置は特定できませんでした。

多摩川の砂金供給源としては黒川、竜喰、牛王院などの金山周辺が当然考えられますが、どうもそれだけではなさそうです。関東西縁部の中生代後期堆積岩の地質にはたくさんの断層が入っていますが、部分的に変質部もあって石英の脈も走っています。江戸時代に丹波山川に流入するいくつかの支流で、こうした部分からの採金が試されたのかなと思っています。さらに丹波山金山ではこれらの供給地から供給された金が堆積・濃集された後、地殻変動に伴う段丘形成によって取り残された砂金鉱床であったようです。

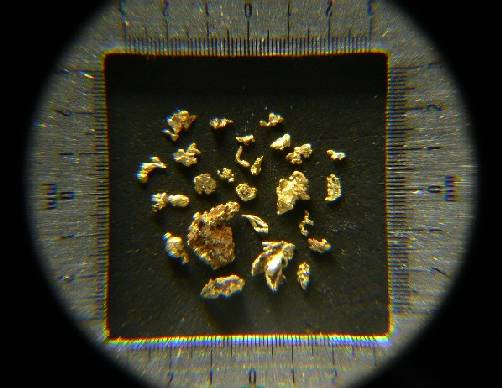

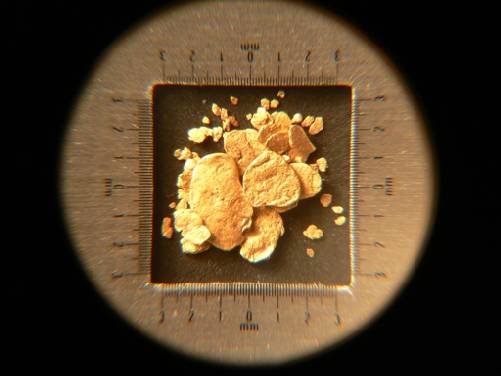

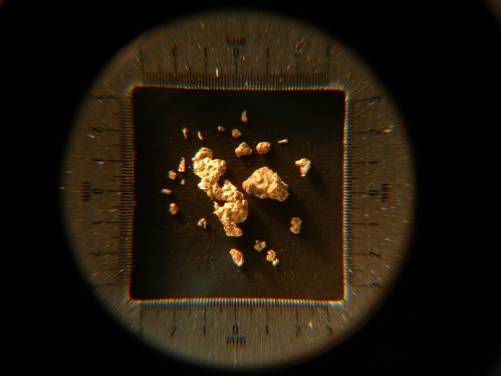

砂金は面白い性質を持っていて、母岩から剥離した後、水流によって土砂とともに徐々に下流へと流されますが、比重19.3という極めて重い物質のために他の何よりも早く沈もうとします。だから穴があればいち早く潜り込み、亀裂があればすぐに飛び込みます。そして一度潜ってしまうと、ちょっとやそこらじゃ出てこれなくなります。こんなことを繰り返しているうちに金に混じっていた他の物質は砕かれ、水に溶かされて金の純度はさらにあがり、金の特徴である延展性もあがる。その結果、下流に行くほど平たく潰れてしまいます。金山から30km以上も流されるとご覧のようにぺらっぺらになってしまいました。

多摩川中流域で合する秋川は、東京都西部を流れる多摩川最大の支流です。三頭山東面を源流として、途中で北秋川を合わせて多摩川へ注ぎます。

この川でなぜ砂金がとれるのか不思議でしょうがないのですが、三頭山山頂部を中心として部分的に深成岩が貫入しています。何か関係があるんでしょうか。しかし、数馬より上流の源流域では未だに一粒も砂金を確認していません。地質としては南秋川沿いが、黒川金山などと同じ白亜紀後期の堆積岩なので、もしかしたらこういうことがヒントになるのかもしれません。素質的には金の濃い地帯であるといいたいところですね。

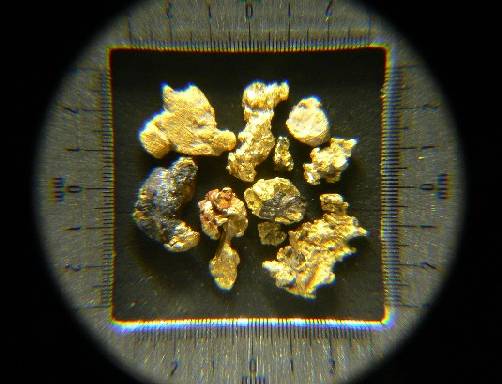

秋川の砂金の供給源は南秋川本流そのものか、または右岸の支流からの供給が考えられます。運がよければ厚みのある荒々しい砂金が採集できることもあります。

|

||

|

| |

| sampling data | ||

|

|

|

| |

| sampling data | ||

|

|